1

La república, lo republicano y el republicanismo desaparecieron de la política comparada. Lo cual es peculiar cuando lo contrastamos con otras disciplinas pertenecientes a lo que podríamos llamar la genérica familia de la reflexión política. En teoría política, por ejemplo, el republicanismo ha sido una de las categorías más importantes en los debates contemporáneos. Lo podemos ver en los trabajos de autores como Quentin Skinner (1998), Philippe Petit (2012) o de Roberto Gargarella (2021) en América latina. Algo similar ocurre si pensamos en la historiografía política latinoamericana, en la cual los trabajos de Hilda Sabato (2021) en la Argentina, Carmen McEvoy (1997) en el Perú, Valeria Coronel (2022) en Ecuador, Marixa Lasso en Panamá (2021), o José Antonio Aguilar y Rafael Rojas (2002) en México, por poner unos pocos ejemplos, han echado mano del republicanismo y sus variantes para observar o reinterpretar las historias nacionales y continentales.[1]

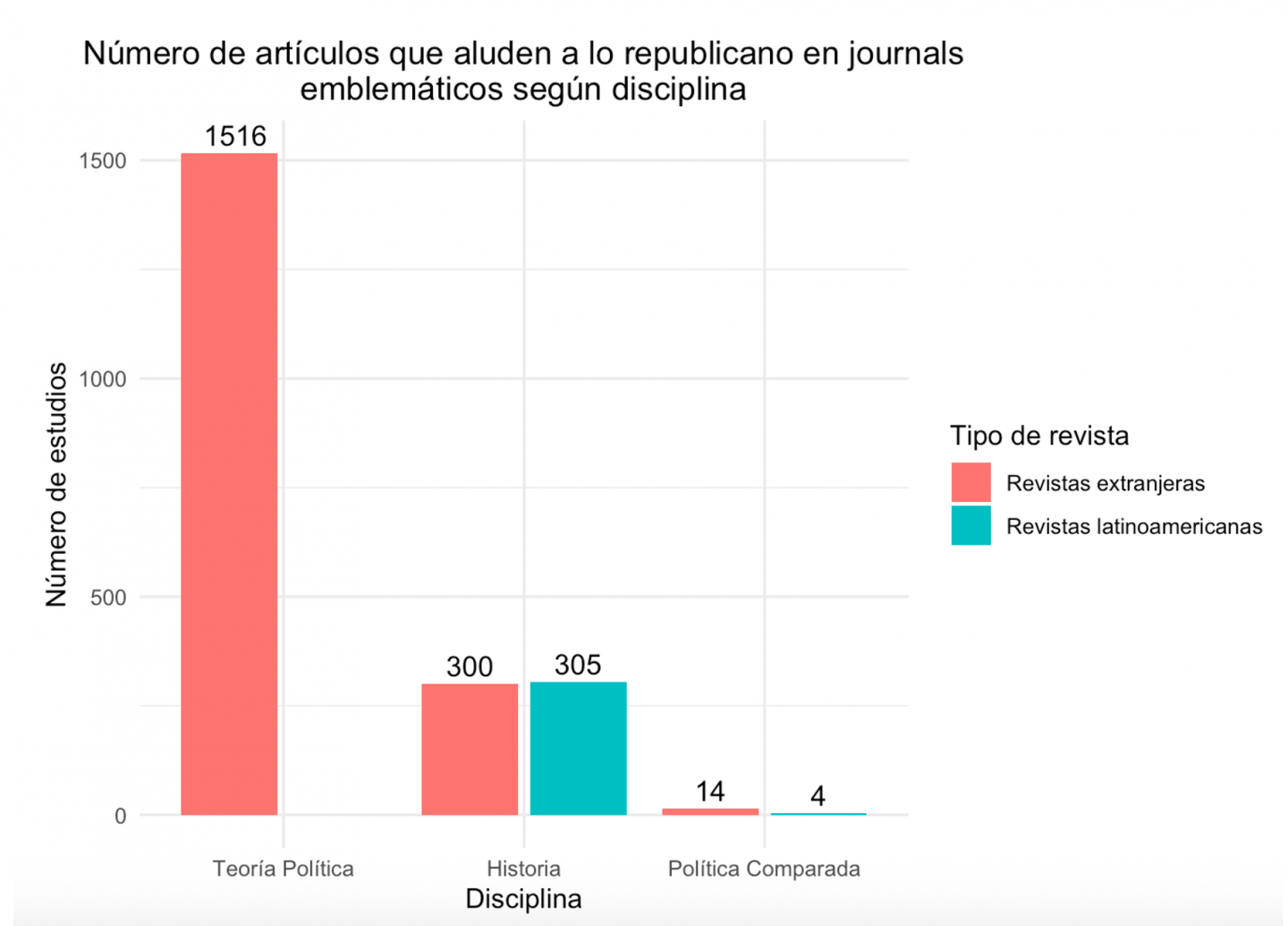

Sin embargo, la subdisciplina que llamamos política comparada exhibe un completo desinterés por la república, lo republicano y el republicanismo. Quizá fue Guillermo O’Donnell —tantas veces— el último comparatista que se lo tomó en serio. En un texto de 1997 aseguraba que la debilidad de las democracias latinoamericanas provenía del ensamblaje peliagudo y tortuoso entre las lógicas internas de las tres tradiciones que habían dado forma a nuestros regímenes políticos: lo propiamente democrático, lo liberal y lo republicano. Pero de ahí en más, la república y lo republicano desaparecieron de la política comparada. En el siguiente gráfico he agregado la presencia de artículos que tratan la cuestión republicana en tres journals representativos de filosofía política, historia latinoamericana y política comparada en los últimos treinta años y el resultado confirma lo dicho.[2]

Hay buenas razones para que lo republicano desapareciera. La principal es que en las últimas décadas la democracia se convirtió en el objeto de estudio central —solar— de la preocupación politológica. De hecho, en un artículo de 2007 Gerardo Munck aseguraba que en América Latina hablar de ciencia política y hablar del estudio de la democracia ha sido casi lo mismo.

Además, se conceptualizaba la democracia de una manera estrictamente delimitada —“poliarquías”— en el término clásico y vastamente adoptado en la disciplina. Término que acarreaba, al menos, dos ventajas. De un lado, una ventaja moral, pues ningún autoritarismo capaz de distribuir beneficios sustantivos podría reclamarse democrático; del otro, ventajas metodológicas, pues cuanto más preciso y acotado el concepto mejor cumpliría con la promesa universalista de “viajar” y, además, sería más viable convertirlo en extensas comparaciones estadísticas.

Y luego están las razones sin relación con la ciencia política. La principal es que la palabra se desvaneció del habla política en la región. Con la excepción de la Argentina y Uruguay, donde el término es parte de la cultura política cotidiana —no en vano el presidente Javier Milei fustiga con frecuencia a los “ñoños republicanos”—, en el resto del continente el término se eclipsó hasta significar solamente aquello que no es una monarquía o, si no, devino una forma solemne de evocar a la patria con sus símbolos y héroes, mármoles y toques de corneta. (Habrá que concederlo: una aproximación bastante ñoña).

Ese eclipse responde a un proceso político largo y lento en el que hacia el final del siglo xix lo republicano fue objeto de múltiples críticas, en las que se privilegiaba el orden y la disciplina frente a las turbulentas esperanzas de la revolución y la soberanía popular (Sabato 2021). Y, a partir de los años veinte, el ascenso de programas anarquistas, nacional-populares y de diversas izquierdas jubilaron a un siglo xix que había girado en torno a lo republicano y liberal. En especial, el énfasis en el ciudadano en cuanto actor clave cedió ante la importancia de otros actores como la clase o el partido (Vergara 2018).

Está claro, entonces, que hay razones históricas, políticas y disciplinarias para que el término perdiese relevancia. Aun así, como demuestra la producción reciente de historiadores y filósofos políticos, el concepto no es completamente inútil. ¿De qué nos hemos perdido los comparatistas al eliminarlo de nuestras preocupaciones? Creo que de bastante.

2

Un alto para definir “lo republicano” o el “republicanismo”. Para realizarlo voy a construir —y simplificar— sobre mi libro Repúblicas defraudadas (Vergara 2023). Por cierto, una advertencia: como con toda categoría con alguna densidad histórica, es imposible llegar a una definición unánime. Para empezar, porque lo republicano es una variada tradición política y también una disímil experiencia histórica de siglos. Por eso en España lo republicano remite a la izquierda, pero en estos días en Chile, por poner un ejemplo, alude a la derecha radical. Ese problema lo carga cualquier categoría política relevante.

Aquí voy a entender lo republicano como un régimen político que prioriza la protección de lo público a través de tres dimensiones. Primero, su radical oposición al hecho de ser gobernado o dominado por un tercero y, en consecuencia, uno que afirma el autogobierno. Al inicio de la Edad Moderna lo que se designaba como “Estados libres” eran las repúblicas, es decir, aquellas libres de un monarca. Es su dimensión emparentada con la soberanía popular. En tal sentido, aunque en el lenguaje cotidiano se considera que los países son “repúblicas” aun si sufren autoritarismos, desde la aproximación propuesta aquí no lo serían pues en ellas la ciudadanía deja de autogobernarse.

Lo cual lleva al segundo ámbito: la ciudadanía. El actor central de la república es el ciudadano y la ciudadanía. Esto supone la institucionalización de un régimen de ciudadanía que garantiza una serie de derechos. Utilizando la clasificación clásica de T. H. Marshall, alude a la presencia de unos derechos políticos, civiles y sociales que permiten una participación igualitaria de esos ciudadanos en la esfera pública —no solo política—. Y estos solo pueden ser garantizados con un Estado de derecho al que los propios ciudadanos pueden acudir sin costosas barreras.

Finalmente, lo republicano implica también una forma particular de acercarse al gobierno en cuanto administrador de lo público. Para el historiador brasileño José Murilo de Carvalho ser republicano

[…] es saber que el Estado no es una extensión de la familia, un club de amigos, un grupo de compañeros; es repudiar las prácticas patrimonialistas, clientelistas y corporativistas. (Cit. en Malan 2019, 19-20)

En otras palabras, es la vieja obsesión republicana respecto de la corrupción de las repúblicas. No la corrupción en cuanto acto puntual (la “mordida” o la “coima”) sino como una defraudación sistemática de lo “público” pervertido en beneficio particular. Lo cual se asocia con la aspiración tradicional republicana de contar con una ciudadanía activa en la esfera pública que impida que se utilice aquello que es de todos para el beneficio de unos pocos (de ahí la frase republicana atribuida a Jefferson, entre otros, según la cual “el precio de la libertad es la eterna vigilancia de lo público”).

En otras palabras, lo republicano —en esta versión simple— supone la integración de un elemento de autogobierno, un Estado de derecho capaz de sostener un régimen de ciudadanía igualitario, el cual, a su vez, dificulta el particularismo en el Estado.

3

Entonces, aquí quisiera centrarme en tres dimensiones clave de la vida política latinoamericana y mostrar que, si las observamos desde unas lentes republicanas, podemos conseguir interpretaciones alternativas y quizá más precisas de las que suele brindar la disciplina.

Como mencioné líneas arriba, la democracia —definida de una manera restrictiva: elecciones y derechos individuales elementales— ha sido la preocupación central de la política comparada enfocada en América latina. Pero, además, esta forma de concebirla la observaba como un fenómeno del que debía determinarse —con un checklist breve y exhaustivo— si estaba presente o no. Como veníamos de las brutales dictaduras de los años setenta, la esperanza era no “regresar” a formas no democráticas e, implícitamente, la supervivencia ya era motivo de celebración. Incluso hoy en medio de una crisis severa del funcionamiento democrático hay voces que llaman a no ser alarmistas y subrayan la “resiliencia” democrática, usualmente en referencia a democracias cuya virtud principal es que no han muerto. Y no es poco, por supuesto. Pero puede llevar a conclusiones erradas o incompletas.

Un ejemplo claro de esto es el proceso reciente en El Salvador. Usualmente conceptualizado como un caso de democratic backsliding, habrá que decir que fue primero un caso de republican backsliding. Es decir, la democracia salvadoreña no ha muerto de algún mal esencialmente democrático. Más bien, hasta hace muy poco, era común encontrar artículos que celebraban la resistencia de su democracia con elecciones libres, alternancia electoral y un bipartidismo surgido de la guerra civil. Constantemente, El Salvador era presentado como un caso de éxito. Porque visto desde la colina churchilleana, su supervivencia era un milagro que aplaudir.

Y, sin embargo, lo que entusiasmaba a politólogos poliárquicos no exaltaba a la ciudadanía salvadoreña. Si la democracia funcionaba bien, la república estaba para la miseria. La democracia convivió por años con la opresión continua y extendida de las maras sobre el 70% del territorio nacional. (Y tampoco se puede decir que fuera en estricto un problema de capacidad estatal, pues si lo fuera nadie podría haber derrotado a las maras con dicho Estado incapaz).

En otras palabras, la presencia universal de unos derechos políticos —en especial el del voto— convivía con la bancarrota absoluta de los derechos civiles más elementales: el derecho a la vida, a la propiedad, al libre tránsito, etc. En ese sentido, la crisis de la república precedió y preparó la erosión democrática (y su posterior reemplazo con un autoritarismo).

Algo semejante ha ocurrido en muchos países en las últimas décadas. Pongamos un ejemplo rápido y actual: la Argentina de Milei. La aparición de un líder que moviliza una retórica altamente escéptica de la democracia surge cuando la ciudadanía constata que el sistema es incapaz de producir políticas en favor del interés general; en este caso no en forma de seguridad ante el crimen sino de mínima seguridad económica. Es decir, nuevamente, las elecciones son capaces de hacerse de manera legítima, pero fracasan en producir interés general y, más bien, segregan clientelismo y toda una gama de particularismos desde el Estado. En otras palabras, la crisis republicana aparece como la placenta de la crisis democrática.

Obviamente, me apuraré en decirlo, que los problemas sean más republicanos que democráticos no equivale a decir que salvadoreños y argentinos hayan optado por soluciones republicanas. Por una serie de posturas, Bukele y Milei son líderes que, justamente, reniegan de la tradición republicana. Mi punto no es uno moral, sino subrayar que centrarse en la democracia definida como lo hacemos los politólogos esconde una serie de dinámicas que se hacen más visibles si nos acercamos con un marco republicano. La foto democrática privilegia ciertos mínimos, pero su funcionamiento está marcado por un film republicano.

El malestar ciudadano

Un segundo tema clave de la discusión política latinoamericana contemporánea tiene que ver con el malestar ciudadano. Se observa en las encuestas regionales, en el voto utilizado como forma de castigo contra incumbentes y, en casos extremos, se le percibe en los “estallidos sociales” que ocasionalmente sacuden algún país. ¿De qué están hechas esas distintas manifestaciones de malestar y rechazo ciudadano?

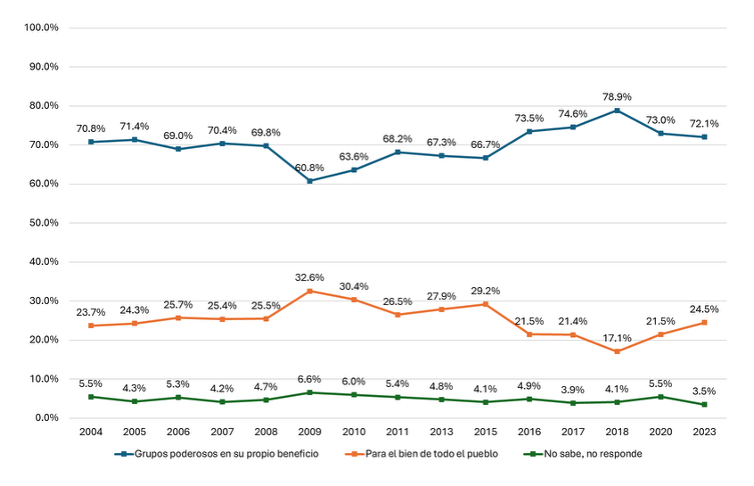

En términos generales, no expresan un malestar dirigido hacia la democracia. Tampoco podríamos asegurar que sean siempre y fundamentalmente reclamos de tipo económico. Usualmente, lo que movilizan es una suerte de hartazgo de amplio espectro contra un orden de cosas percibido como injusto. Lo que señalan no es un problema de legitimidad de las democracias sino el de un orden que las rodea y contiene. En tal sentido, las energiza más una defraudación republicana, y por eso Federico Rossi (2025) acierta al atribuirles una “densidad histórica”. Es decir, “repúblicas” que incumplen alevosamente la promesa fundacional de ser regímenes en los que “naide es más que naides” (en palabras del buen Artigas). Más bien, se detecta que el juego está amañado y que las relaciones opacas y promiscuas entre diferentes tipos de élites son habituales y tienden a beneficiar a un sector minoritario de la población. Alrededor de 80% de los latinoamericanos piensa que al menos la mitad de sus políticos son corruptos. Y el gráfico siguiente contiene los resultados regionales a la pregunta de para quién se gobierna en su país.

Gráfico 2: “¿Para quién se gobierna en su país?”

Fuente: Lapop 2023.

La constatación de la utilización cotidiana de lo público para beneficiar a sectores minoritarios es la otra cara de una segunda constatación: país tras país, el porcentaje de gente que considera que no puede hacer valer sus derechos ciudadanos es enorme. Según un trabajo de Luna y Medel (2023), en América latina solo el 11% de la población considera que tiene acceso al paquete completo de derechos ciudadanos. Y a lo largo del tiempo (2006-2023) ese número luce bastante estable.

Entonces, desde las manifestaciones de Brasil en el 2013 hasta el estallido social chileno de 2019, un elemento particular que inflama a la ciudadanía es la defraudación explícita y cotidiana de ciertas expectativas básicas en un orden republicano. Después de todo, desde sus fundaciones, nuestros países movilizaron una batería retórica e institucional que provenía del universo republicano. Y hasta el día de hoy nuestras ciudades —atravesadas de avenidas Constitución, de calles Reformas, de jirones Unión y de plazas contra algún tirano mayor — nos recuerdan cuán devaluada terminó esa promesa. La mayoría de la ciudadanía circula por la esfera pública —lo que incluye la política, el mercado, las instituciones estatales— bajo condiciones de igualdad legal y cívica que defraudan esas premisas básicas.

Para ponerlo en otros términos, la mayor parte de la ciudadanía sufre un maltrato múltiple, presente en las distintas esferas de la vida social en la medida en que no puede hacer valer sus derechos de manera igualitaria sino que sufre el desamparo. Rige la ley del más fuerte y no la de la república. La vida es estar montado sobre el carrusel del polimaltrato. Ese polimaltrato, que fuetea el hartazgo ciudadano y que se materializa de distintas maneras, se comprende mejor desde una integración de ámbitos que caben en lo republicano que desde aproximaciones que separan entre lo democrático, lo económico o lo social.

Pluralismo

En política comparada el pluralismo en las instituciones suele ser visto como una condición que permite su funcionamiento democrático. O, para decirlo, desde el anverso: el pluralismo impide o dificulta que una organización o agencia sea capturada por una sola facción y que, por tanto, pueda ser utilizada en beneficio propio. Este tipo de principio es frecuente cuando se busca impedir que ciertas cortes u oficinas burocráticas caigan bajo el control de un solo grupo o partido. Se asume que el pluralismo es el antídoto contra el abuso de uno solo.[3]

Sin embargo, si el pluralismo en muchos de nuestros países impide el abuso de uno solo, no impide el abuso de coalición. Es más, lo fomenta. Lo cual se deriva de algo que Pierre Rosanvallon (2008; 2015) ha subrayado: en las democracias contemporáneas las elecciones son más efectivas en representar la diversidad social que en producir bien común.

El Perú contemporáneo es un buen ejemplo de esto. Si hay margen para discutir en qué medida el régimen político peruano es una democracia de pésima calidad o bien ya dejó de ser una democracia, lo que resulta evidente es que sufre la liquidación de la república. Se trata de un país en el cual un archipiélago de pigmeos políticos —de plural extracción social, territorial e ideológica— comparte la convicción de saquear lo público. Ese pluralismo ha dado lugar, por ejemplo, a un Tribunal Constitucional que, sin pertenecerle a nadie por entero, sirve a los intereses más particulares y siniestros de cada pigmeo. Y la misma lógica se propaga por muchas otras instancias estatales. Porque, además, no se trata del particularismo o corporativismo del siglo XX, sino de uno con relaciones cada vez más evidentes hacia actividades ilegales e informales. Así, una vasta pluralidad aritmética de fuerzas políticas lleva a una extendida convergencia abocada a producir, esencialmente, dos resultados particularistas: impunidad y extracción de rentas.

Y Perú no es el único con una situación así. Guatemala, por ejemplo, encaja bastante bien aquí. La inesperada presidencia de Bernardo Arévalo resiste esta deriva, pero ella lo antecede y rebasa; la lógica de liquidar la res publica desde los “partidos” y el fragmentado Congreso es muy semejante. Y muy probablemente tanto en Perú como en Guatemala sus próximas elecciones cumplirán con los estándares mínimos exigidos y, por tanto, con justicia podrían seguir siendo consideradas democracias poliárquicas. Sin embargo, son regímenes democráticos que, al liquidar lo republicano, devienen en incapaces de cumplir con los objetivos mínimos de una democracia.

Esta situación reproduce algo de lo propuesto por Levitsky y Ziblatt (2018) en Cómo mueren las democracias. Ahí hacen un argumento muy republicano, aunque no lo expliciten: en última instancia, las instituciones son inútiles si los actores no cargan con las convicciones para refrenarse en su vocación de acumular poder y acorralar a los opositores. No utilizaron la palabra virtud, pero añoran virtuosos.

Remediar esta situación tiene caminos más democráticos y otros más republicanos. Los democráticos tienen que ver con la necesidad de mejorar los canales de representación y conseguir que los “partidos” sean menos agentes de intereses materiales puntuales y más plataformas con vocación de moldear y negociar las políticas públicas generales del país. Pero la otra vía es el fortalecimiento de los servicios civiles que cuenten con algún nivel de estabilidad y meritocracia. Como sabemos bien, es un juego de difícil equilibrio. Si nos excedemos en la burocrática continuidad de políticas públicas, el juego democrático se vuelve irrelevante; pero el juego democrático convertido en pluralismo de rapiña, como en Perú o en Guatemala, asegura el fracaso colectivo. Para citar al viejo Sarmiento, en la barbarie “el bien público es una palabra sin sentido, porque no hay público”. En cualquier caso, en estos momentos, son países en los cuales lo urgente es recobrar algún sentido de horizonte común y de interés general. Y esto se aprecia mejor observando a estos países desde su colapso republicano que desde la democracia o la economía. O hagamos el mismo argumento invertido desde Uruguay: la democracia ahí es ejemplar no por sus características poliárquicas sino porque funciona dentro de una república efectiva.

4

Las repúblicas latinoamericanas son una usina de malestar y desafección. Las últimas dos décadas demuestran que este estado de cosas puede convivir con duraderas democracias poliárquicas y con tasas aceptables de crecimiento económico. Mientras ambas dimensiones no se integren en un funcionamiento republicano que reduzca el agravio e incertidumbre en el que viven las mayorías latinoamericanas, ni las elecciones ni el crecimiento económico se convertirán en desarrollo de largo plazo o en legitimidad del orden político. Porque los votos tienen dificultad en convertirse en políticas de interés general; porque el crecimiento económico en sociedades segregadas en pequeños sectores formales y vastos informales puede producir países de ingresos medios, pero difícilmente naciones de clases medias. Sin regímenes de ciudadanía efectivos para garantizar una distribución relativamente igualitaria de libertad, de las incertidumbres y de las oportunidades —no únicamente de la renta— parece difícil superar los desafíos de la época.