La fotografía ha sido desde sus inicios una herramienta clave para la vigilancia y el control social en los Estados modernos. Desde finales del siglo XIX, el carácter probatorio de la foto, en tanto tecnología de vigilancia y productora de pruebas jurídico-policiales legítimas, ha sido vehículo del poder disciplinador, tanto al interior de las sociedades ―retratando delincuentes, adversarios políticos y, luego, ciudadanos comunes― como en los emprendimientos colonizadores y en los usos de la etnografía clásica.

En tanto dispositivos mecánicos ligados a la muerte y al control, Susan Sontag (2006, 30) ha relacionado a la cámara fotográfica con otras máquinas incorporadas a nuestro esquema corporal, como el auto y el revólver. “La cámara, como el automóvil, se vende como un arma depredadora, un arma tan automática como sea posible, lista para saltar. El gusto popular espera una tecnología cómoda e invisible […] tan simple como encender el arranque o apretar el gatillo”. La cámara analógica, aparato y técnica propia del tiempo y las necesidades del mundo capitalista que la produjo, convoca a un cuerpo que debe sostenerla para luego cargar, apuntar y apretar el disparador.

¿Cómo se inscriben, en esta línea y en nuestros días, ciertas máquinas de producción de imágenes digitales? Ha quedado claro, desde que Deleuze escribió en 1990 su “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, que la nuestra es una época de hipervigilancia, una sociedad de control cada vez más informatizada y anónima, cifrada en la inspección fluctuante, la imaginación financiera y los espacios virtuales.

Un interesante caso de subversión de imágenes mediáticas y su repolitización o recarga a favor de la Justicia se da en el trabajo del equipo coordinado por el arquitecto israelí Eyal Weizman que opera entre Londres y Tel Aviv. La agencia de investigación contraforense Forensic Architecture, integrada por arquitectos, artistas, cineastas, intelectuales, abogados y científicos, entre otros eventuales colaboradores, se propone “revertir la mirada forense e investigar los mismos organismos estatales ―como la policía o el ejército― que suelen monopolizarla” (Forensic Architecture 2017, 7). La imagen digital se toma como vehículo, como portadora ella misma, en sus entrañas, de una información que puede ser útil a la Justicia, como evidencia de la violencia que podrá ser usada ante tribunales y cortes internacionales. El equipo pone a disposición de organizaciones internacionales de fiscales, políticas y diversas ONG sus investigaciones realizadas en edificios, ruinas, ciudades, imágenes satelitales y, significativamente, sobre lo que ellos entienden como una nueva clase de testimonio: las fotos y videos tomados y subidos a la red por los propios ciudadanos. Es la comparación, geolocalización y sincronización de estos múltiples registros de fuentes primarias lo que les permite concluir acerca de un hecho ocurrido, mediante la creación de un complejo de imágenes. Se trata, en palabras de sus artífices, de armar relaciones espaciotemporales entre decenas y a veces cientos de imágenes y videos de los incidentes, surgidos de diferentes usuarios y desde múltiples perspectivas, desde el terreno, el aire o el espacio exterior. “Aprender a ver ese ‘complejo de imágenes’ es un trabajo activo de construcción, ya que es necesario literalmente construir modelos arquitecturales en los que situar las imágenes y videos, luego ensamblar, archivar y componer dentro de ellos las relaciones entre las imágenes” (Forensic Architecture, 2015).

En este marco, la arquitectura funciona no solo como evidencia primaria (releva huellas, grietas, indicios), sino también como un dispositivo de visualización. Así, un video de CNN sirve involuntariamente para reconstruir la trayectoria de los disparos y probar que un soldado israelí ha asesinado a dos adolescentes palestinos al dispararles con balas de plomo y no de goma como había declarado, poniendo además en relación estas imágenes con chats de foros de internet donde soldados explican las diversas formas de reemplazar las balas de un rifle M16. En otro caso, la contrastación de numerosas fotos desde diversos puntos de vista les permitió establecer ―por la posición del sol, de las sombras de los edificios y de los hongos de humo― la hora exacta de un bombardeo aéreo sobre una ciudad. Asimismo, la vegetación de una selva amazónica pudo ser leída, fotografiada desde drones y en sus capas sucesivas y diversas, en clave de evidencia arqueológica y como prueba del exterminio de pueblos indígenas durante los años setenta. Valiéndose de las posibilidades de la imagen y de los programas que pueden procesarlas, la arquitectura forense evalúa la evidencia espacial y produce archivos de pruebas para denunciar las violencias que no son atendidas por las Justicias estatales.

La arquitectura y la imagen son (cargan) información: hasta las imágenes digitales más simples contienen metadatos, aquella información extra que está adosada a la imagen y revela pistas sobre sus condiciones de producción. Por ejemplo, es usual en formatos multimedia tener un contenedor de metadatos para organizar la información y poder incluir en el propio archivo de la imagen detalles técnicos de la toma: obturación, uso del flash, apertura del diafragma, fecha, coordenadas geográficas. La información que cada imagen acarrea consigo puede desplegarse, compararse y ponerse a disposición de reclamos de sectores vulnerados, incluso a partir de tecnologías digitales similares a las que operan las armas que los ponen en peligro. Su trabajo recuerda la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esta organización científica no gubernamental y sin fines de lucro aplica desde 1984 la antropología y arqueología forense para investigar los casos de personas desaparecidas en la Argentina durante la última dictadura militar. Vanguardia internacional en su disciplina, el equipo ha colaborado en desentrañar violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo y ha formado equipos similares en numerosos países. Como una imagen digital, cada hueso exhumado por el EAAF es un portador de metadatos. Contiene informaciones sobre la vida de la persona: su trabajo, alimentación, ubicación geográfica, hábitos, enfermedades, en fin, sobre las particularidades que hacen a cada sujeto único y singular. Y también información sobre las violencias infligidas, sobre el tiempo y la forma de la muerte. Tanto en las prácticas del EAAF como en las de Forensic Architecture las evidencias deshacen las fronteras entre imágenes, ciencia y justicia.

Por otra parte, en el escenario sociopolítico de la hipervigilancia, ciertas imágenes parecen poseer una función no contemplativa. Harun Farocki (2013) llama “imágenes operativas” a aquellas que no fueron hechas para entretener, narrar o informar. Son imágenes que no nacieron para su exhibición, sino que fueron producidas con fines diferentes, son parte de una operación. Ejemplos de imágenes operativas son las de las cámaras de seguridad y las tecnologías de control, las filmaciones que usan los robots y otras máquinas operarias de las fábricas ―aquellas que reemplazan al ojo humano―, y las cámaras que van en la punta de los misiles ―útiles para redefinir automáticamente la trayectoria en función de lo que ven. Reubicar estas imágenes a partir del montaje para colocarlas en otros contextos y otras series sería, según Farocki, la tarea del cineasta/fotógrafo/editor de hoy.

Dentro del conjunto de las imágenes de cámaras de vigilancia podemos encontrar, entre otras, a las dashcams en los parabrisas de los autos, las cámaras que muestran las entradas de edificios y casas, y las cámaras para controlar niñeras y otros empleados. A menudo, las imágenes que estas cámaras capturan se vuelven parte central de las redes sociales y los canales de noticias, en un loop que muestra, con textura verdosa y de baja calidad, asaltos en moto, entraderas, accidentes viales, robos a cajeras de supermercados y peleas de jóvenes en las puertas de los boliches.

Frente a este uso voyerista y morboso de la tragedia urbana capturada, otros intentos se valen del conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de estas cámaras para recapturarlas, quitarles su urgencia vigilante y subvertirlas en imágenes para la contemplación. Me refiero, en particular, a la cuenta de Instagram @live.webcams y los modos en que allí, tal como sugería Farocki, se reubica a estas imágenes y se las monta en una nueva serie donde ya no hay control y donde se desarman la vigilancia y la dimensión operativa. Quizás también donde se cumple aquello de que la función del artista fotógrafo es, como proponía Vilém Flusser (2015), ir más allá de los límites del aparato. O, en palabras de Franco Berardi (2004), “la principal tarea política de la era videoelectrónica es el elaborar estrategias videopoéticas, proyecciones narrativas, mitopoéticas, dispositivos de construcción de la realidad”.

La cuenta @live.webcams muestra una pequeña parte del enorme archivo comenzado en 2014, en períodos de insomnio en los que su creadora, Agustina Lapenda ―fotógrafa, programadora e investigadora en temas de imagen―, buscaba sitios web con cámaras que transmitieran en vivo 24 horas para tomar capturas y coleccionar sus imágenes. Estas cámaras, según explica, correspondían fundamentalmente a sitios turísticos y tenían el fin de promocionar lugares, de modo que animaban a visitarlos de manera virtual. Esta serie fue retomada en la pandemia ―en 2020 abrió la cuenta de Instagram― y, para entonces, descubrió que el número de cámaras disponibles se había multiplicado con creces en los operadores de búsqueda de Google y que ahora su función radicaba en la videovigilancia de espacios públicos y domésticos. Con tiempo suficiente ―el tiempo de la pandemia, punteado por relaciones a distancia vía cámaras web―, se propuso continuar con esta serie, dejando en evidencia no solo la profusión de cámaras disponibles alrededor del globo, sino también la posibilidad de su acceso remoto ―las cámaras quedan expuestas si se las usa sin medidas de protección, por ejemplo, si el dispositivo no tiene contraseña. Tal como la artista afirma, “la posibilidad que habilita Internet de hallar, ver y/o manipular en forma remota transmisiones de cámaras de red públicas y privadas desprotegidas pone de manifiesto vacíos ―tecnológicos, informáticos, legales, éticos, etc.― que existen en el empleo de estas tecnologías” (Lapenda 2024, 70).

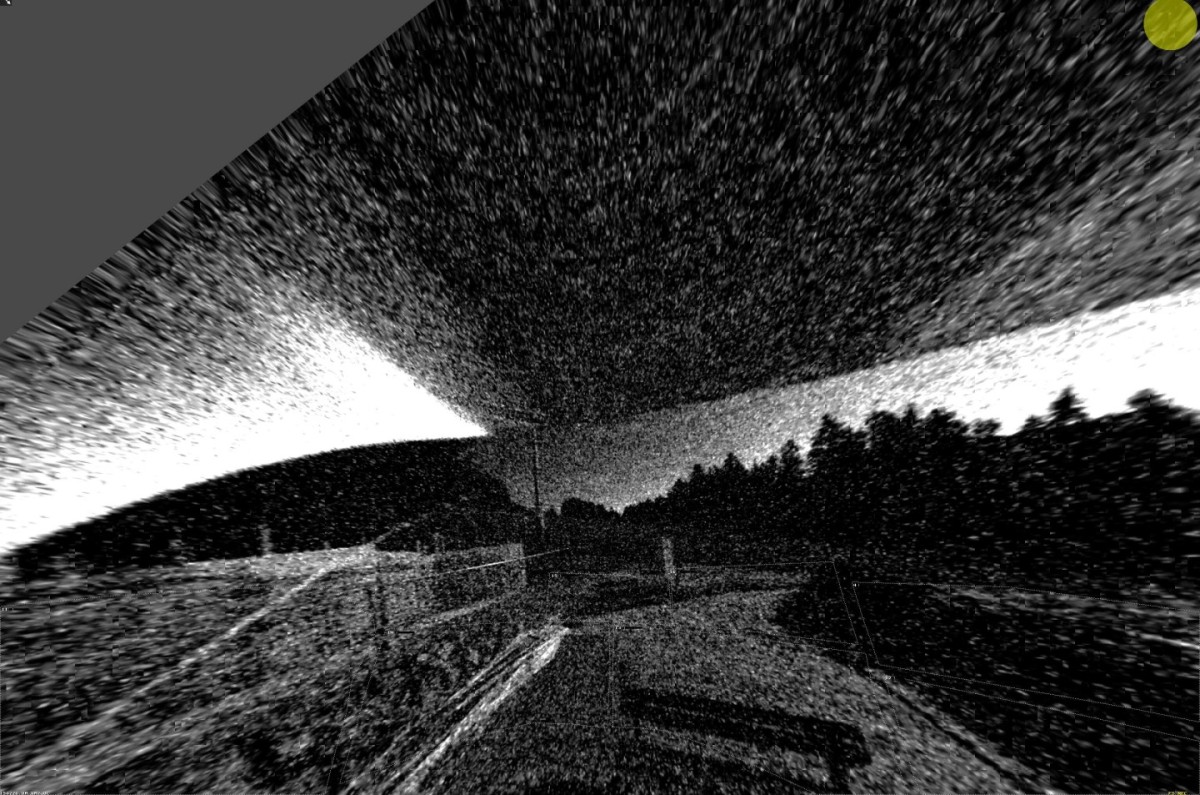

En las imágenes de @live.webcams no hay claridad sino misterio; incluso la función-autor y la función-espectador están en entredicho. Cada imagen o captura de video va acompañada, en general, por escuetos textos que dan algunos datos sobre la localización de la cámara y la fecha de toma. Por mencionar algunos ejemplos: “Tormenta sobre Japón. 21 julio 2024, 21:04hs. (arg) - 22 julio 2024, 09:04hs. (jpn)” (Entrada del 23 de julio de 2024); “Vigilancia de espacios abiertos en St. Lawrence, Nueva York. 21 julio 2024, 21:24 a 21:25hs. (arg) - 20:24 a 20:25hs. (usa)” (Entrada del 21 de julio de 2024); “Bichos en una cámara de Taiwán. 10 diciembre 2023, 23:57hs. (arg) – 11 diciembre 2023, 10:57hs. (twn) 3 diciembre 2023, 21:42hs. (arg) - 4 diciembre 2023, 08:42hs. (twn)” (Entrada del 21 de julio de 2024).

Una de sus imágenes capturadas ―una forma a primera vista indefinida, con líneas diagonales que cruzan el cielo de alguna localidad italiana― se emparienta con aquella primera fotografía de la historia que muestra los techos de París en 1838: la baja calidad, las líneas de fuga y los blancos, negros y grises hacen lo suyo. ¿Será el grano del píxel que extraña su espesor matérico? En el libro que reúne gran parte de la obra del artista Gabriel Valansi, Héctor Schmucler sigue a Benjamin para entender sus artefactos fotográficos. “La verdad de la fotografía no está en lo que representa sino en la textura que la atraviesa, en esa ‘determinada manera de ser de ese minuto’ que aconteció y que es irrepetible. Es la ocasión para que la fotografía sea arte” (Schmucler 2014, 37). Por momentos se hace claro que lo principal de esta serie es, antes que lo que muestra, la textura que la conforma.

Si seguimos las publicaciones en su sitio de Instagram ―su creadora tiene un archivo de capturas muchísimo más vasto, de miles de imágenes―, vemos que su mirada va abandonando espacios interiores para estabilizarse en algo interesante y complejo, algo que ha sido objeto de la mirada fotográfica desde los inicios de la cámara ―y, antes, por supuesto, objeto también de la mirada pictórica―: el paisaje.

Proveniente, en tanto término, del ámbito de la pintura europea, el paisaje es la naturaleza mirada, según Simmel (2014); el producto de un recorte de la mirada sobre el continuum natural, que divide en unidades y fragmentos a una naturaleza indivisa. Graciela Silvestri continúa y complejiza esta definición caracterizando al paisaje como “fragmentos en los que un ensamble de objetos naturales y artificiales son reconstruidos estéticamente y reconocidos socialmente, a los que se les atribuyen determinados significados” (2002, 75). Objeto de contemplación a la vez que espacio vivido y animado, el paisaje es territorio de múltiples intercambios (Páez 2013) y comparte con la fotografía la característica de ser un recorte (Cortés Rocca 2011).

Así, la serie mostrará diversos recortes, paisajes urbanos y naturales: la erupción de un volcán en Islas Canarias, el Gran Cañón en los Estados Unidos, un bosque en Suecia, una esquina en Lituania, un parque de juegos vacío y de noche en República Checa, la multitud alrededor del Obelisco en Buenos Aires cuando se festejó el Campeonato Mundial de Fútbol en 2022, un puesto callejero en Serbia bajo la lluvia.

En estos paisajes hay interferencias, ruidos digitales propios del mundo del píxel y su transmisión online: escenas pixeladas, fallidos de filtros que alteran colores, zonas rotas en la imagen. Pero también hay interesantes interferencias externas: hielo endurecido sobre la cámara que se va descongelando a lo largo del día, arañas que han tejido sus telas sobre el lente, lluvias, niebla, insectos, oscuridad. Y hay, aun, un tercer tipo de interferencia en forma de textos o mensajes que los usuarios, al estar las cámaras sin contraseña, sobreimprimen en las imágenes.

Toda elección e intervención busca aquí romper con aquella posición de la mirada que se espera ante lo mirado automáticamente. La propuesta de esta serie radica en la edición y la curaduría de aquellas imágenes que no deberíamos estar viendo, cancelando su promesa del en vivo y a la vez contemplándolas sin poder controlar. Mirar estas cámaras remotamente y a destiempo hace que la distancia nos impida intervenir ―ayudar o prevenir en casos de robo, accidentes, circunstancias climáticas. Se trata de una serie que va de la videovigilancia a la contemplación, de la precisión de las coordenadas de geolocalización a un paisaje desenfocado y vacío. Las obras de @live.webcams parecen decir que, si ante estas capturas ya no cabe ejercer el control, quizás pueda nacer otra mirada posible.