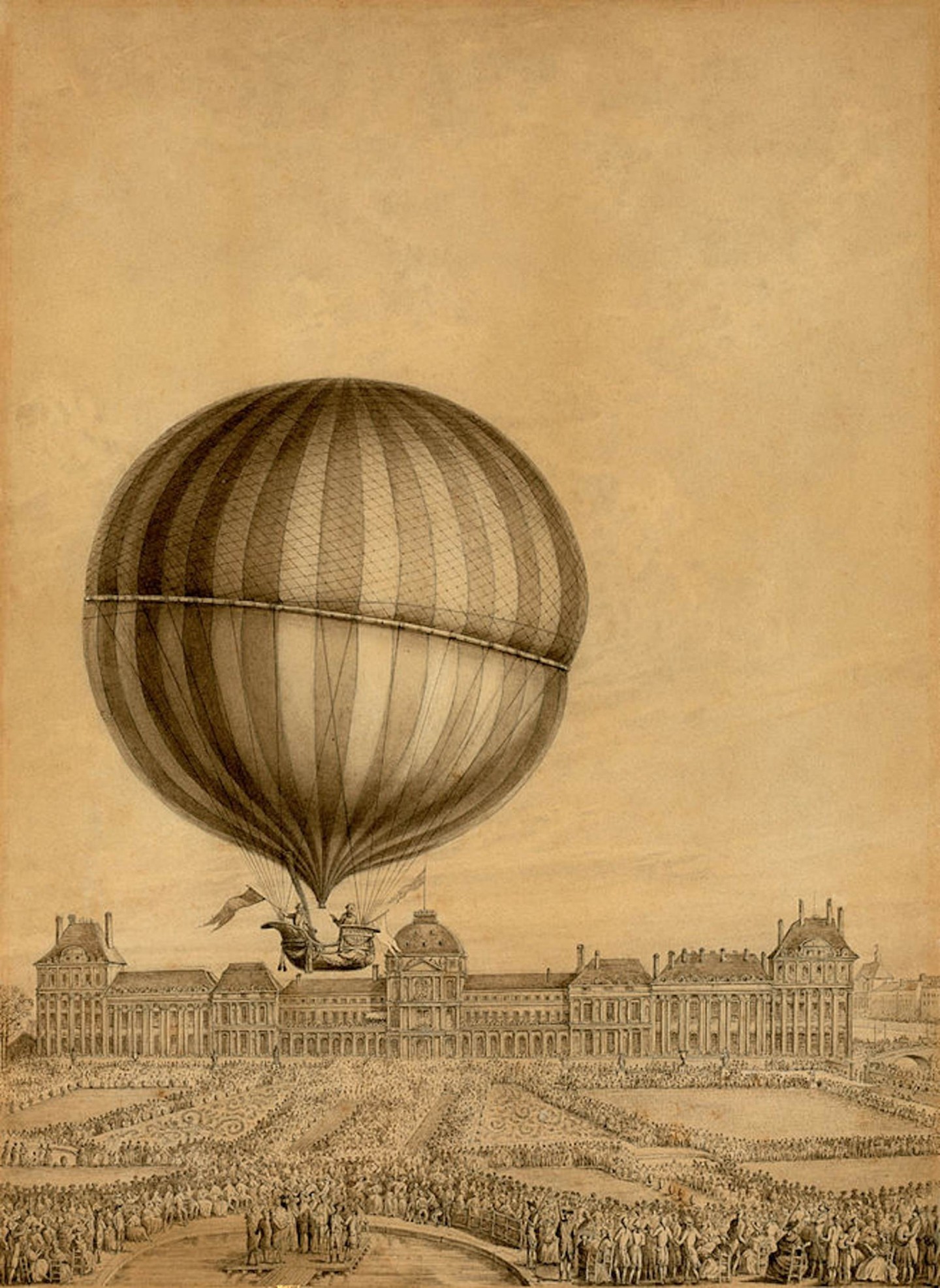

Figura 1. Globo de hidrógeno Jacques Charles, 1783. Library of Congress.

Dice Stephan Oettermann que basta con releer el viaje en globo de Jacques Charles y Monsieur Robert en diciembre de 1783 para entender cómo el aerostato se transformó a fines del siglo XVIII en un símbolo de las aspiraciones políticas y las demandas de la burguesía continental. Charles y Robert redactan la primera pieza escrita desde un globo describiendo una vista “panorámica” de París. Los navegantes relatan que, tentados ante la posibilidad de descender en los jardines del rey y visitarlo, deciden que es más importante seguir viaje y perseguir el horizonte para llegar hasta la puesta del sol. Oettermann comenta: “What is a King compared to an aeronaut” (1997, 15). Los globos de aire caliente y los globos aerostáticos, y junto con ellos la posibilidad de volar y conquistar el aire, aparecen a fines del siglo XVIII en un contexto de múltiples invenciones traídas por el ascenso de la clase media europea. Esas invenciones, entre otras cosas, configuran nuevas maneras de concebir el tránsito de la información ―por ejemplo, a través del telégrafo óptico―, de interpretar estéticamente el mundo ―con el panorama como género pictórico― y una forma inédita de ver el planeta tierra, su superficie y su entidad en términos interplanetarios ―con la proliferación de observatorios nacionales y establecimiento de la unidad astronómica de Halley. Paul Virilio llama a esto “geoestrategia” de la burguesía (1995, 39-43). Se trata de la creación de un entramado global económico-político relacionado con el dominio y el perfeccionamiento de la tecnología para la cancelación de todas las fuerzas que impidan la circulación del capital ―sobre este entramado van a surgir luego la fotografía y el cine. Sin dudas, la invención del globo implica el triunfo del ingenio y la técnica de la clase media europea sobre una ley física, que va a articular un nuevo espacio político a ordenar (el espacio aéreo de las naciones).

Estas páginas son un intento de elaborar a modo de borrador algunas ideas sobre el volar en el siglo XIX latinoamericano: su historia social, política, cultural, visual, las fantasías que despierta, las realidades que anticipa y los eventos que ocasiona su realización. Primero, referiré de modo abreviado algunas cuestiones pertinentes a la historia del volar y del globo como objeto, para enmarcar luego la aparición del aerostato en un contexto bélico (la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, 1864-1870) y los problemas que comienzan a formularse con respecto al espacio aéreo de las naciones.

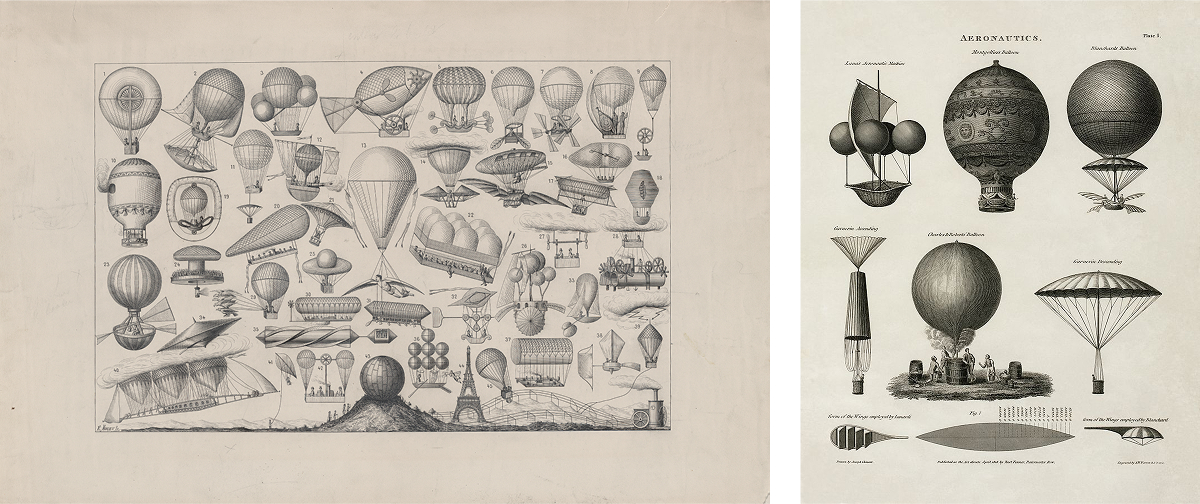

Figura 2. Globos de aire caliente, aerostatos, dirigibles. Circa 1870. Library of Congress.

El globo como objeto origina una cultura visual inconfundible, distintiva y permanente. Este triunfo iconográfico se explica en parte por el papel que la Ilustración europea de finales del siglo XVIII asignó al objeto, viéndolo como la invención capaz de empujar la frontera del aire y del vuelo. El globo aglutinaba la materialización de la fantasía del volar, el elevarse a través de la razón y gracias a ella, pero también, apunta Gaston Bachelard, el desmoronarse: la imagen de volar y ser acarreado en el aire (como un niño por su madre) puntualizaba la posibilidad del pensar un final, el caer desde las alturas (1983, 34-35).[1] Por otra parte, el fenómeno que se conoce como Balloonmania, originado en Francia e Inglaterra, propagó hasta la náusea imágenes del globo como un cuerpo “cacofónico” (Keen 2006, 508).[2] Un objeto redundante, excesivo e innecesario que estimulaba en su “mal sonar” una superabundancia de debates científicos y populares, fantasías literarias y una interminable parafernalia de objetos visuales.

Figura 3. Proyectos de dirigibles. Library of Congress.

Los siglos XVIII y XIX proponen una constelación de imágenes fantásticas y experimentales sobre aerostatos dirigibles.[3] Los prototipos visuales son de híbridos de pájaros y peces, hasta que se afianza la noción de navegación aérea y así el barco o la góndola predominan como formas más desarrolladas. Los globos aerostáticos que existían y eran capaces de ascender, descender o desplomarse, en su mayoría, eran representados en la tensión de fórmulas propias del espectáculo (una convención estandarizada para mostrar eventos aéreos en los que el globo sigue siendo visible para el público, alineándose con la perspectiva del espectador) y soluciones visuales propias de la ciencia (ilustraciones tipológicas de mecánica, química o física). Esta tensión forma parte esencial del objeto, ya que los globos han sido considerados durante siglos como aparatos culturalmente inestables. Por un lado, representan aspectos positivos de la Ilustración europea del siglo XVIII y, por otro, son vistos como objetos “indisciplinados”, ya que no pueden ser completamente contenidos por un único discurso disciplinario (Thébaud-Sorger 2009,72).

En efecto, el globo desde la fantasía y concreción de volar excitaba experimentos en la aerodinámica, la química (en la producción y el descubrimiento de gases como el oxígeno),[4] la física termodinámica, la meteorología, la navegación, la geografía y el arte. En este sentido, se encontraba en una suerte de suspensión entre discursos que posteriormente se organizarían

disciplinariamente en el siglo XIX, y que, luego, terminarían por abandonarlo al no poder contenerlo en su especificidad.[5] Para Clare Brant, los aerostatos pasan de la indisciplina en el siglo XVIII a la antidisciplina y la obsolescencia en el XIX (2011, 76). Si las disciplinas tenían como proyecto enfocar al conocimiento de modo coherente e inquisitivo, el globo no era más que una promesa de desorden (77). Es así como el siglo XIX no termina de concebirlo como un objeto interdisciplinario, sino como una entidad que perturba las estructuras del pensamiento científico, obstaculizando el progreso.

En América Latina, los globos se asocian en sus primeros años con iniciativas privadas emprendidas por miembros de las élites gobernantes coloniales. En las colonias del Imperio español, los primeros informes sobre aerostatos no tripulados aparecen en crónicas, gacetillas y periódicos de 1785 en Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, en el virreinato de Nueva España, así como en Venezuela, donde se celebró el cumpleaños del monarca Carlos III con el despegue de varios globos de aire caliente de diferentes tamaños (Kuhn 1986, 113).

Figura 4. Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, de Antonio Carnicero. Circa 1780. Óleo sobre tela, Museo del Prado.

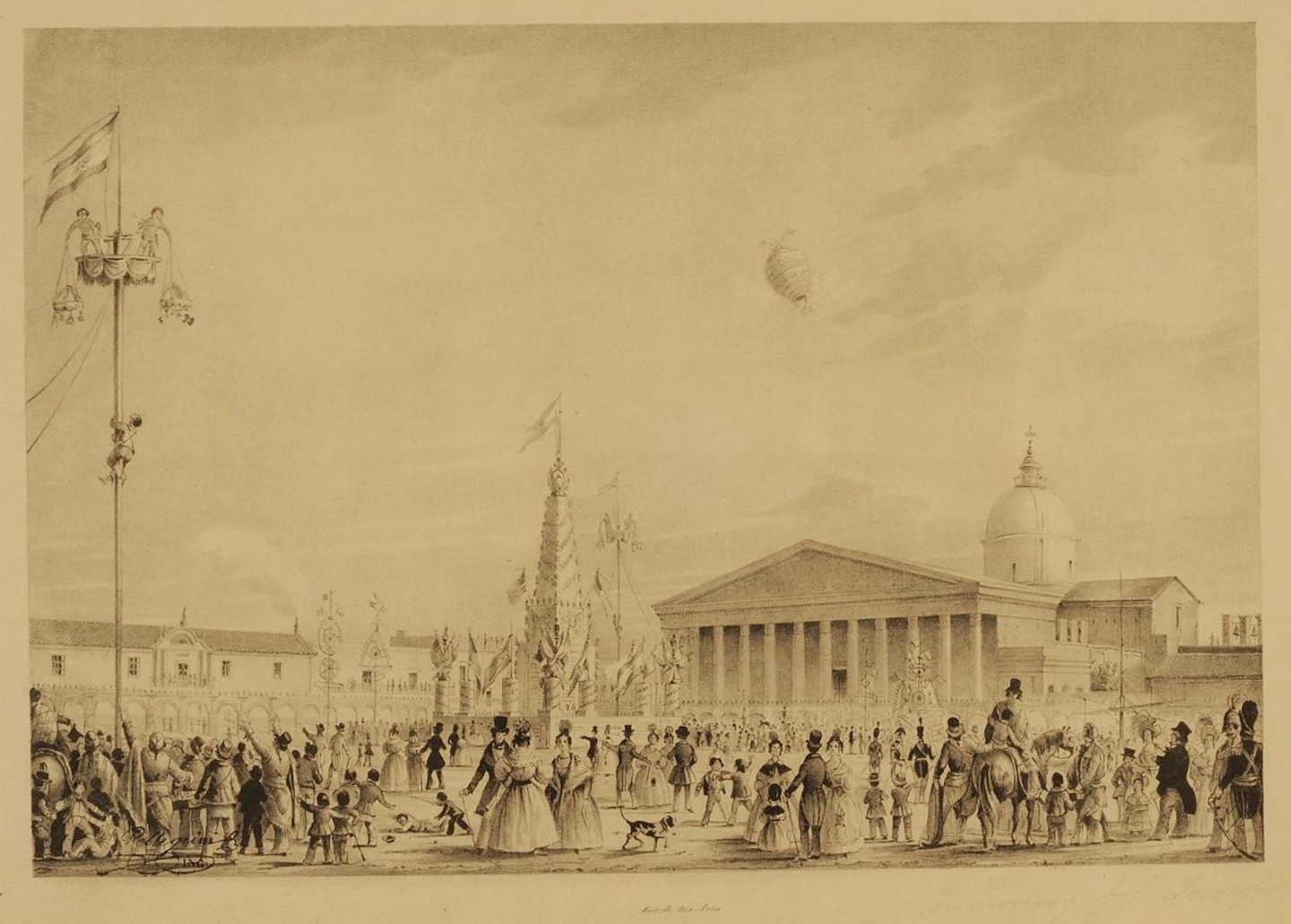

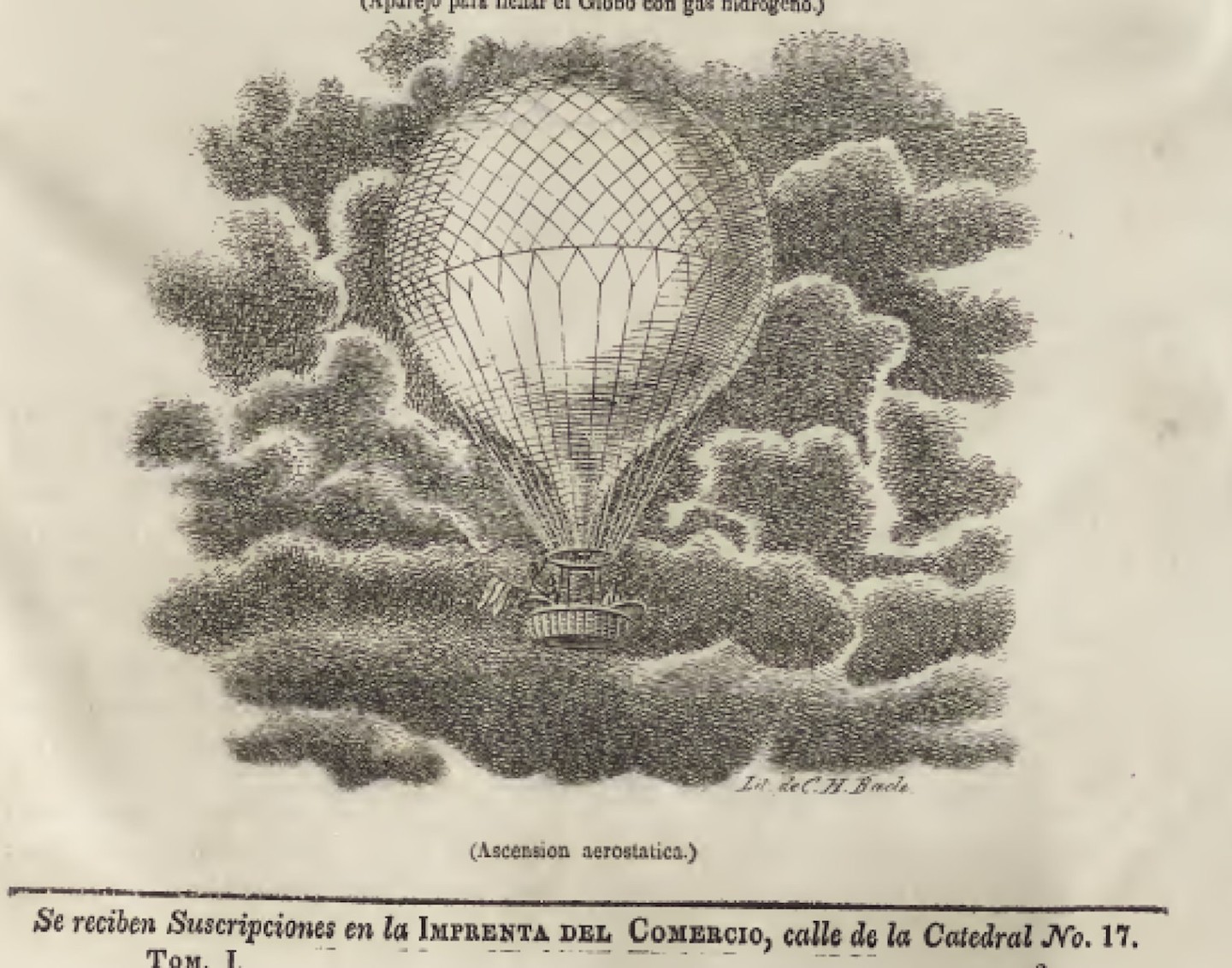

El surgimiento y desarrollo de las repúblicas en el siglo XIX marcan el ocaso del globo. Aunque se valoraba por sus posibilidades de vuelo vertical, especialmente en la exploración con fines cartográficos y meteorológicos en lugares como Guatemala y Colombia (González Calaveran 1987), sus capacidades para vuelos horizontales (ya sea para el transporte de pasajeros, mercancías o información) no lograron igualar ni la velocidad del mercado global ni la de la Revolución Industrial, como señala Virilio (1995, 41). El motor de vapor en su aplicación marítima y terrestre con la locomoción del tren (1825) puso en segundo plano cualquier intento de perfeccionar la ingeniería aérea. Durante la primera mitad del siglo XIX en América Latina, el globo se reduce a un experimento de física aplicada que termina convirtiéndolo en un objeto destinado al entretenimiento y la fascinación del público. La revista argentina Museo Americano (Libro de Todo el Mundo), litografiada por César Hipólito Bacle en 1835, afirma que “los aerostatos no han producido hasta ahora nada realmente útil. Estas bolsas de aire solo han servido para satisfacer, de vez en cuando, la curiosidad en las fiestas públicas” (1835, 44). A pesar de explicar el principio físico que los sostiene y destacar el desafío técnico que implica volar, la revista concluye que su invención “pertenece demasiado al dominio del Museo”, lo que sugiere una sentencia de muerte, una suerte de fósil de la colonia ―el Museo continúa con litografías de esqueletos de mastodontes.

Figura 5. Fiestas Mayas, de Carlos Enrique Pelegrini, 1841. Litografía. Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina.

Figura 6. El Museo Americano. Libro de Todo el Mundo. 1.er trimestre, abril-mayo-junio, 1835.

Recién en 1860, los globos reaparecen en la cultura visual a través de litografías, pinturas y fotografías evocando la contingencia del “orden comercial global” (el súbito surgimiento o caída de los mercados) y sin duda como una resonancia planetaria: hay un desplazamiento y una transfiguración de la tradición visual de los globos aerostáticos hacia los globos terráqueos que prolifera en el contexto de las ferias mundiales. Relacionadas con la figura de Atlas, las imágenes de globos murmuran ―como formulaba Bachelard― un desprendimiento, un abandono y una caída: como si el peso abrumador fuera liberado, fuera soltado por el titán de repente, flotando a la deriva, ya en riesgo de desmoronarse a la tierra (destino trágico de Ícaro, Dédalo o Faetón), ya, de elevarse hacia el cielo y perderse en el espacio (como en el relato de Edgar Allan Poe “La aventura sin par de un tal Hans Pfaall”). La proliferación de imágenes fotográficas de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1864) con la figura de Thaddeus Lowe, la formación del United States Balloon Corps y las ascensiones de globos en el ejército del Potomac, además de la publicación de la popular novela de Julio Verne Cinco semanas en globo (1863), sostienen también el renacimiento del globo. Reforzados por la fotografía, estos nuevos eventos articulan el advenimiento de una “geografía del riesgo” (McCormack 2008, 416): ser aeronauta se transforma en un deporte que desde 1862 ―y hasta 1911― tiene como máxima figura al mexicano Joaquín de la Cantolla y Rico.[6] Es también en esta década cuando se eleva el globo con fines de observación en el frente paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1864-1870), específicamente en el ejército del Imperio del Brasil.[7]

Figura 7. Globo de Joaquín de la Cantolla y Rico. Circa 1895. Biblioteca Nacional, México.

No es casual la aparición del aerostato durante el reinado de Pedro II (1831-1889). Como han señalado Natalia Brizuela en Fotografia e império (2012) y Jens Andermann en The Optic of the State (2007), en el Imperio brasileño se observa un proceso significativo de ingreso, proliferación y articulación de aparatos y dispositivos destinados a mirar, hacer visible y hacerse visible. Este período coincide con una creciente atención hacia la producción de imágenes en el contexto de un imperio en expansión. La introducción de tecnologías no solo refleja un cambio en la forma en que el Imperio contemplaba su propio lugar en América del Sur, sino que también se entrelaza con los discursos científicos, de corte europea, que respaldan el uso de estas innovaciones. En este sentido, el globo aerostático se reconfigura en Latinoamérica como un objeto moderno, encarnando una búsqueda de nuevas perspectivas ―tanto literales como metafóricas―, en un momento en que la ciencia y la tecnología empezaron a definir las relaciones de poder y visualidad en la sociedad y en las dinámicas regionales (Andermann 2007). Así, el aerostato no solo puede ser pensado como un medio para observar la guerra desde el aire, sino también para definir límites geográficos y establecer una nueva dimensión a regular: el espacio aéreo de los estados.

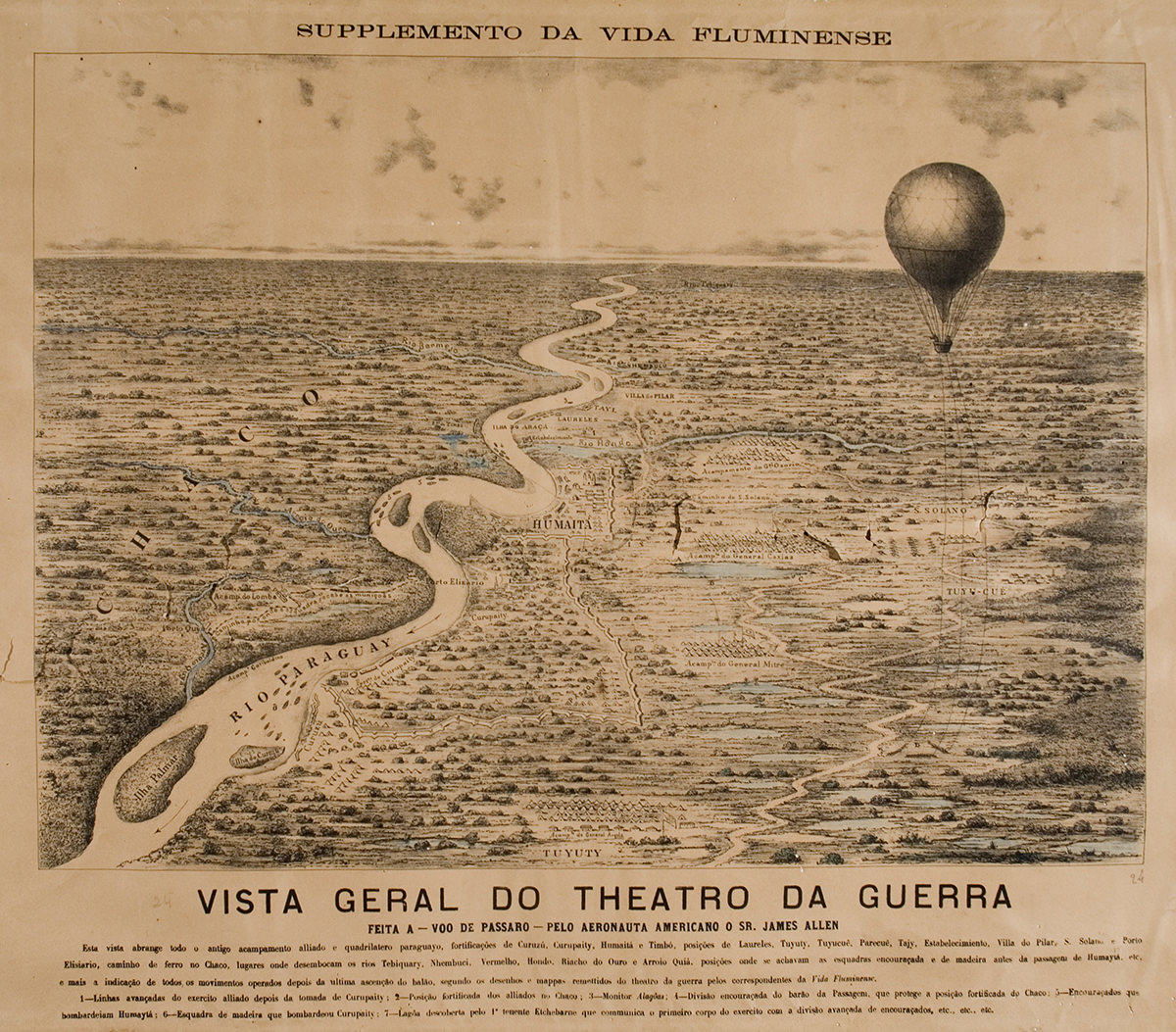

Figura 8. “Vista Geral do Theatro da Guerra”. Vida Fluminense. s/n, 1869.

Cuando las tropas de la Triple Alianza de Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil invaden el Paraguay se ven detenidas, por un lado, para la reorganización de tropas luego de la gran derrota que sufren en Curupaytí (22 de septiembre de 1866) y por otro, por la falta de información sobre las posiciones paraguayas internadas en la selva entre pantanos y caminos imposibles. El globo ofrecía la esperanza de encontrar una imagen “definitiva” del Paraguay en palabras del Marqués de Caxias, responsable de llevar los globos al frente. Para fines de 1866, el Marqués compró dos a los Estados Unidos. Junto con los globos Caxias contrató a los experimentados pilotos y hermanos James y Ezra Allen para asesorar a los primeros aeronautas de la Triple Alianza. El 24 de junio del 67 ocurrió la primera ascensión de un aerostato en Latinoamérica con fines bélicos. Se hicieron un total de veinte “vuelos” con el objetivo de observar el frente, hasta diciembre de ese año, y desde ese momento no se tienen más noticias de él.

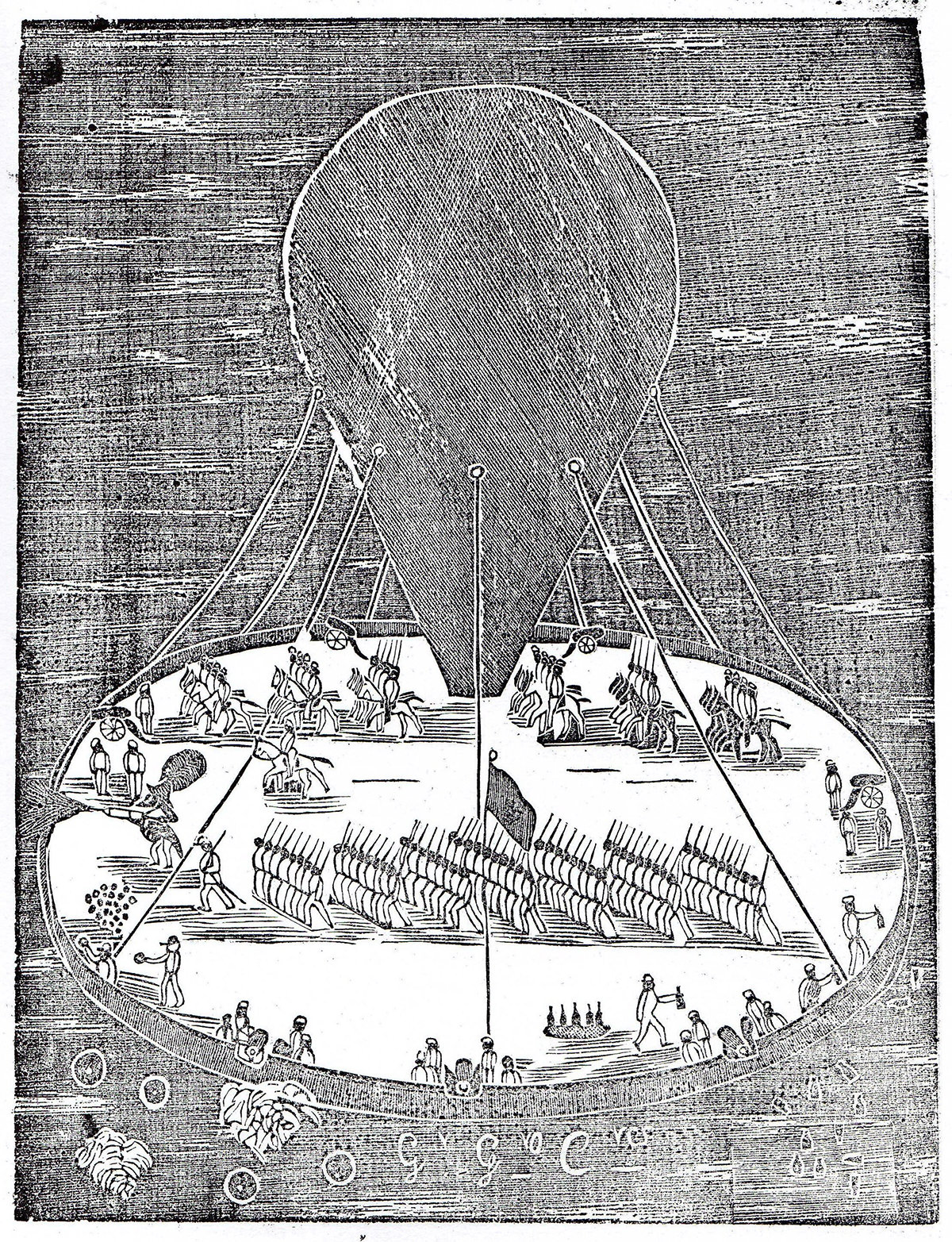

Con el globo se había abierto el espacio aéreo del Paraguay, y, con ese espacio, nuevos campos visuales. Las ascensiones de los aerostatos en el frente generaron un estado de elevada paranoia en el Paraguay según relata George Thompson, el ingeniero inglés al servicio de las tropas de Solano López (1869, 209), con cuatro fantasías aéreas presentadas en la prensa ilustrada paraguaya: la fantasía de ser observado desde el aire (hecho que sí ocurre en cada ascenso del globo), la fantasía de ser envenenado desde el aire, de ser asaltado con tropas desde el aire, y de ser bombardeado desde el aire (estas tres últimas no se van a concretar hasta el siglo XX con las guerras mundiales).

Figura 9. El Centinela. 19/9/1867.

Figura 10. Cabichuí. 20/5/1867.

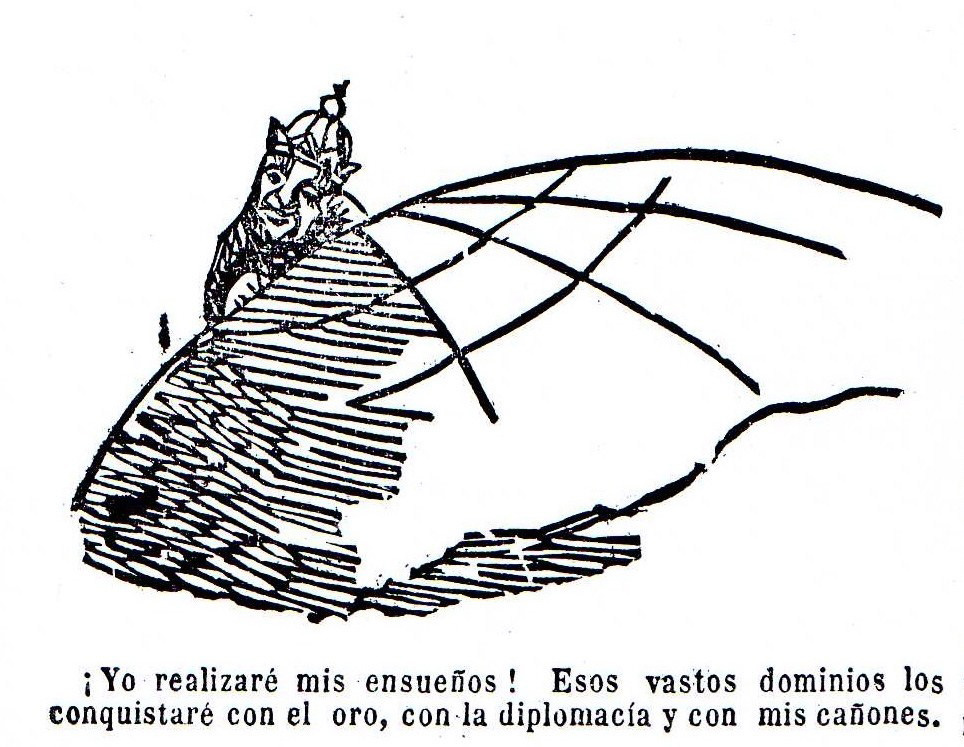

La nueva dimensión visual lograda a través de la presencia del globo en el horizonte durante la guerra apunta a una exposición del Paraguay.[8] Abre además las coordenadas del aire como un espacio que debe convertirse en propio, en nacional. Hay pocos registros previos del concepto “espacio aéreo” utilizado en relación con el derecho internacional antes de la aparición del dirigible a principios del siglo XX y del aeroplano con su debut de fuego en la primera guerra mundial. Los periódicos paraguayos, no obstante, debaten presencia del globo en una “región” de la nación (la región de los vientos), un aparato que según el periódico El Centinela “incomoda al aire del Paraguay” (El Centinela, 16 de mayo de 1867). Los periódicos refieren al “uso del aire” como propiedad estatal, como una parte más, integral, de la ocupación aliada, orientados a la justeza del enemigo en la guerra ―el debate se traslada al control de los modos y medios de violencia utilizados durante el conflicto. Las menciones son breves, pero críticas en relación con la problemática de incorporar el espacio aéreo dentro de las coordenadas socioculturales y políticas de los pueblos a partir del siglo XIX.

Figura 11. El Centinela, 25/4/1867.

Reflexionar sobre el globo y el volar en el contexto de los estados latinoamericanos es fundamental en el siglo XIX, especialmente en lo que respecta al uso de estos objetos con fines bélicos. Los aerostatos ponen de relieve los posibles excesos del Estado en un período en que la tecnología militar intensificaba el exterminio en el campo de batalla y la muerte se masificaba, afectando también a la población civil. El globo, a finales del siglo, anticipa un nuevo orden global a través de la alteración del espacio soberano por la presencia del enemigo en el aire (la concreción de un globo, en múltiples sentidos). Un nuevo espacio que ahora comprehende al globo terráqueo, lo aprisiona, lo comprime desde arriba y lo hace ingresar en un sistema capaz de calcularlo, regularlo, ordenarlo a imagen y semejanza de las democracias liberales europeas. Dichas preocupaciones están en el imaginario colectivo del siglo XIX cada vez que nos acercamos al lugar que ocupan las imágenes y los objetos de la dimensión aérea y a la actividad de volar en la construcción de una idea de comunidad y de espacio soberano, en especial en la segunda mitad del siglo XIX con relación al globo.