EE.UU

La emigración dominicana a los Estados Unidos es un fenómeno complejo que ha sido moldeado por diversos factores históricos, entre los cuales los acontecimientos socioeconómicos y políticos han tenido preponderancia. Este proceso, que involucra tanto la emigración como el retorno, presenta modalidades disímiles que dificultan la identificación de un patrón específico que caracterice ambos fenómenos. Es así, por ejemplo, que los dos primeros casos históricos documentados sobre emigración y retorno relacionados con la sociedad dominicana son diametralmente opuestos tanto en sus orígenes como en sus desenlaces. Es decir, qué impulsó la emigración y qué impulsó el retorno al país de origen presentan causas que difieren.

A pesar de que los dominicanos tienen una larga experiencia tanto con la emigración desde el país de origen como con el retorno a este, existen relativamente pocos estudios que aborden estos temas. El proceso de emigración, o la salida, ha sido el más investigado, especialmente la emigración moderna hacia los EE.UU. a partir de mediados del siglo xx. Sin embargo, los estudios sobre el retorno son escasísimos, en particular en las ciencias sociales.[1] Los primeros estudiosos de la emigración dominicana a los EE.UU. ya habían notado la falta de investigaciones que se enfocaran en el retorno, y lo atribuían a una característica generalizada en los estudios emigratorios: “En América Latina, y específicamente en el caso de los latinoamericanos que han regresado después de haber pasado un tiempo en los EE.UU., la investigación sobre la emigración internacional de retorno es prácticamente inexistente, con la excepción de algunos estudios sobre puertorriqueños y el estudio actual sobre mexicanos que llevan a cabo investigadores del Colegio de México” (Ugalde y Langham 1982, 75).[2]

Los pocos estudios sobre el retorno a la República Dominicana podrían clasificarse en tres modalidades: el retorno involuntario o deportación (Brotherton y Barrios 2011), los emigrantes que retornan tras alcanzar el éxito (Portes y Guarnizo 1991), y el retorno circular, caracterizado por aquellos que retornan de manera temporal o periódica para visitar familiares (Germosén 1989).[3][4] Es de notar que con excepción de los estudios sobre personas deportadas de Brotherton y Barrios (2011) y Arboleda et al (2019) los demás examinan las razones detrás de la decisión de retorno y el perfil socioeconómico y demográfico de los retornados, dejando sin explorar las preguntas que conciernen a su integración en la sociedad de origen.

En este breve ensayo, nos proponemos analizar las posibilidades del retorno definitivo de los dominicanos a su país natal. Más allá de la simple meta de retornar o del deseo que pueda albergar el emigrante antes de salir de la República Dominicana, nuestro objetivo es aportar al campo de los estudios sobre el retorno mediante un análisis objetivo de la vida cotidiana del inmigrante dominicano en los EE.UU., contrarrestándola con sus aspiraciones de regresar a su país de origen. Existe un dicho popular que reza: “Una cosa es lo que piensa el burro y otra lo que piensa quien lo acarrea”, aludiendo a los resultados inesperados que pueden surgir en cualquier momento. Al reflexionar sobre la posibilidad del retorno definitivo del emigrante dominicano en la actualidad, recurrimos a este dicho, utilizando dos variables: el deseo y la meta del emigrante, por un lado, y la realidad cotidiana, por el otro. Esta última puede influir significativamente en la viabilidad de la primera. ¿Qué tan factible es, entonces, el retorno definitivo de los emigrantes dominicanos hoy? Para abordar esta cuestión, presentamos a continuación tres casos históricos que ilustran la evolución de la emigración y el retorno en la sociedad dominicana. El hilo conductor de estas tres experiencias radica en que el primero es el primer caso documentado en la historiografía dominicana de un deseo de retorno posterior a la emigración; el segundo, el ejemplo de la emigración dominicana más antigua en los EE.UU., y el tercero, el fenómeno de la emigración dominicana moderna, donde ambos procesos, la emigración y el retorno, pueden converger. Este último, además, constituye el eje central de nuestro análisis.

En los tres casos identificamos diversos factores que, simultáneamente, dificultan y facilitan dicho retorno. Estas experiencias nos permiten concluir formulando una hipótesis compuesta de dos vertientes paralelas, sustentadas en factores estructurales que entorpecen el retorno, mientras que otros crean las condiciones necesarias para su posible realización. La primera vertiente la conforman el ancla que constituyen los hijos nacidos en los EE.UU., las familias que no retornan, además de la pobreza económica de la población dominicana. La segunda vertiente, paradójicamente, la constituyen los mismos hijos e hijas nacidos en los EE.UU. de origen dominicano que un día deciden rechazar la marginación y ser solo dominicanos.

I. María de Cota y la decisión de retorno

Un documento fechado en 1575 (véase manuscrito n.o 38) revela que una mujer negra esclavizada llamada María de Cota, nacida en Santo Domingo, fue llevada por sus amos cuando era niña a España. De Cota se convirtió en una mujer libre luego de que su segunda dueña, la hija de su dueño original, falleciera en Sevilla, habiendo antes testado su libertad. El señor Alonso de Avellaneda, marido de la dueña, acató obedientemente los deseos de su esposa incluidos en su testamento y otorgó escritura de libertad a María de Cota.

Documentos de archivo de la época muestran que De Cota, ahora una dominicana[5] negra libre, solicitó una licencia oficial a las autoridades imperiales en Sevilla para viajar a América. Cumpliendo las exigencias legales de la época para este tipo de viaje, De Cota presentó una serie de testigos que manifestaron conocerla desde que llegó de La Española con sus antiguos dueños. Los testigos registrados declararon que habían conocido personalmente a De Cota como una mujer que venía de Santo Domingo. Y una de ellas, una compañera esclava negra también residente en Sevilla y también de Santo Domingo, declaró que ambas habían crecido juntas en la capital de La Española.

Cinco años más tarde, en 1580 (véase manuscrito n.o 69), otros documentos muestran a María de Cota nuevamente en Sevilla, solicitando licencia oficial para regresar a Santo Domingo, pero en esta ocasión acompañada de su hija de tres años, que De Cota dijo que nació en Santo Domingo. Una vez más, como lo prescribía la ley, la identidad de De Cota era confirmada por un nuevo grupo de personas que testificaron a favor de ella y quedaron registrados en los documentos históricos.

Por qué De Cota quería regresar con su hija a su Santo Domingo colonial natal es un tema para futuras investigaciones. Sin embargo, lo que sí queda claro en estos documentos antiguos es que De Cota emigró a España en algún momento antes de 1580, bajo estatus de mujer negra libre, y que decidió regresar al suelo natal en el 1580. Es de notarse que De Cota retoma la idea de regresar por segunda vez a La Española de manera voluntaria. Es decir, sus retornos al terruño natal son iniciados por ella. En el primero, ella regresa después de haber pasado mucho tiempo fuera del país. Para King (1986), este retorno de De Cota se caracteriza por ser permanente (Brotherton y Barrios 2011). Sin embargo, De Cota reemigra al mismo lugar en poco tiempo, pero regresa al país de origen de nuevo, dando lugar a lo que es una emigración circular (González 2014). La emigración de retorno circular presupone un ir y venir al país de origen sin que el regreso sea definitivo debido precisamente a la reemigración (véase manuscrito n.o 69).

El deseo de De Cota de retornar a su país de origen, seguido por su acción para ejecutar dicho deseo, revela que para esta mujer ese retorno era parte del proceso emigratorio, es decir, de un acto de decisión que constaba de dos partes: salida y regreso. El regreso era la meta. Para De Cota, de acuerdo con estos documentos, La Española no tenía substituto y el salir allí representaba solamente una movilidad temporal. En estas decisiones, De Cota incluye el destino de su hija, quien también retornaba a su tierra natal. En el 1580, La Española era una sociedad con un sistema socioeconómico imperante basado en la esclavización de personas negras de origen africano. Para De Cota, el sistema imperante en La Española no le impedía pensar en ella como el lugar a donde quería regresar a vivir con su pequeña hija y, proceder a satisfacer su deseo/meta de retornar allí.

De Cota encontró unas barreras legales que le impedían regresar a casa en el momento en que ella así lo decidió. De hecho, las autoridades españolas podían muy bien denegar su petición y no otorgarle la autorización de retorno. De haber sido así, ¿se habría resignado De Cota a quedarse en España o hubiese seguido ella insistiendo en conseguir su autorización de salida? Especulamos que hubiera optado por la segunda opción y que, de no conseguirla, hubiese hecho lo que tantos dominicanos y dominicanas hacen hoy en día para salir de la República Dominicana sin autorización: irse sin esta.

II. Juan Rodríguez y la decisión de emigrar

Los inicios de la emigración dominicana a los EE.UU. se remontan al siglo xvii, con la llegada del dominicano Juan Rodríguez a lo que es hoy la ciudad de Nueva York. Rodríguez, reconocido hoy como el primer inmigrante que se asienta en las orillas del río Hudson en Manhattan, arribó en el 1613 en un barco holandés que venía de Santo Domingo, y se quedó asentado en el mismo lugar del río Hudson por lo menos hasta el 1614. Así, con Rodríguez también se inicia la emigración dominicana hacia los EE.UU.

Rodríguez había sido contratado en Santo Domingo por mercaderes holandeses que mantenían relaciones comerciales con lenapes, aborígenes que residían en la costa noreste de los EE.UU. Como muchos protodominicanos de la época, hablaba varias lenguas y poseía destrezas de negociante. Estos conocimientos los había adquirido durante la época colonial, que abarca alrededor de un centenar de años antes de que Rodríguez naciera, caracterizada por la piratería y el contrabando motivados por la guerra imperial entre España, Francia, Inglaterra y Holanda, que se enfrentaban ferozmente en las aguas del mar Caribe, y cuya consecuencia más palpable hoy son las diferentes sociedades caribeñas vinculadas culturalmente a dichos imperios.

Una vez concluido su trabajo con el barco holandés, Rodríguez decidió quedarse y no seguir como parte de la tripulación. Sin embargo, no regresó a su país de origen cuando se desligó del capitán del barco que lo había llevado a las aguas del Hudson. Por el contrario. Los documentos paleográficos indican que para el 1614 Rodríguez se hallaba trabajando como traductor para un capitán de otro barco holandés, quien también hacía comercio con los lenapes en el mismo punto del río Hudson. Es precisamente este nuevo empleo de Rodríguez lo que causa la trifulca física entre los capitanes de ambos barcos y el mismo Juan Rodríguez, y el motivo del caso legal levantado por el primer capitán ante el Gobierno holandés (Stevens-Acevedo et al 2013, 24).

Al momento de escribirse este ensayo, no sabemos qué pasó con Juan Rodríguez después del 1614. La narrativa popular en los EE.UU. apunta a que Rodríguez se casó con una indígena y se quedó en la ciudad de Nueva York. La investigación en el Instituto de Estudios Dominicanos sobre Juan Rodríguez aún continua. Basándonos en la documentación primaria que tenemos a mano y en un análisis del contexto de la época, hemos creado la hipótesis de que Rodríguez regresó a La Española. Quedarse habría sido suicida. La Nueva Ámsterdam que establecen los holandeses[6] unos pocos años más tarde, justo en el 1626, emerge como una sociedad esclavista cuya economía descansaba en personas negras esclavizadas y donde la manumisión no se establecería oficialmente hasta el 1644. En ese sentido, el retorno de Rodríguez a La Española, donde se reconocía su libertad, y donde el derecho a la manumisión de personas esclavizadas tenía una larga historia que databa desde el 1505, era la opción lógica.

Además, Rodríguez valoraba mucho su condición de hombre libre y se sentía dueño de su destino. En el 1613, Rodríguez se quedó porque lo decidió así, negándose a seguir rumbo a Holanda con el capitán que lo había empleado en la costa de Santo Domingo, donde hoy está establecida la sociedad haitiana. Alegando su estatus de hombre libre, demandó ser dejado en el río Hudson y amenazó con lanzarse del barco en cualquier momento si no se cumplían sus deseos (Stevens-Acevedo et al 2013, 24). Con palabras que indicaban acción, Rodríguez marcó su destino en el espacio que más tarde se convertiría en la ciudad de Nueva York, lugar al cual arribarían cientos de miles de compatriotas unos trescientos cincuenta años más tarde.

No sabemos que obstáculos encontró Rodríguez que pudieran impedir su regreso a La Española. En verdad, para un hombre como él, de carácter decidido y dispuesto a derrumbar barreras, cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y sus deseos, imagino que no le amedrantaría.

III. La emigración masiva y la posibilidad de retorno

La emigración masiva de dominicanos a los EE.UU. se inicia a partir de mediados de la década del 1960, a raíz de la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que enfatizaba la reagrupación familiar. Dicha emigración es estimulada por factores socioeconómicos internos que empujan a los dominicanos a salir de su país.

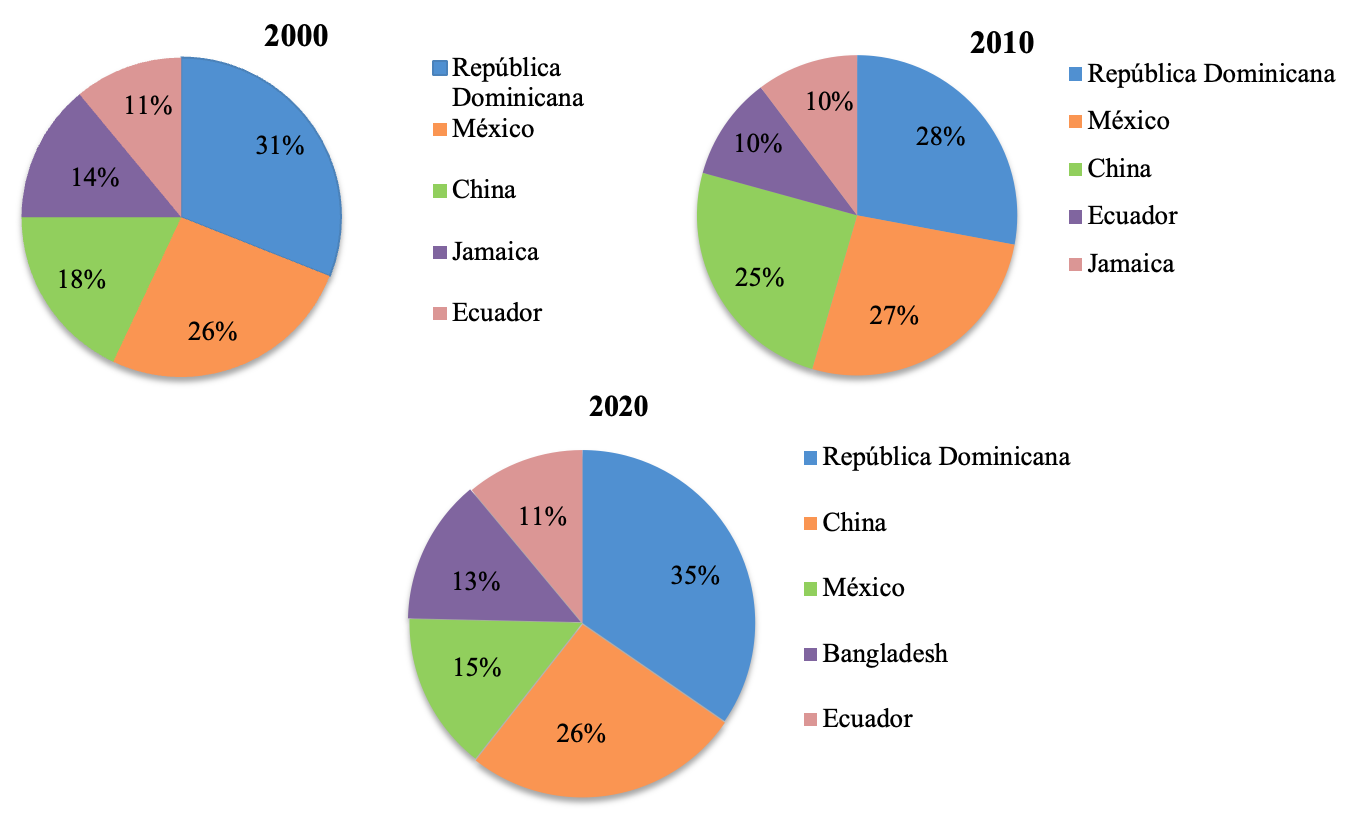

Desde 1965, el número de dominicanos en los EE.UU. ha aumentado de manera significativa, pasando de aproximadamente 125,000 en 1970 a más de 2,4 millones de personas de origen dominicano en el 2023, lo que convierte a esta comunidad en la cuarta población hispana más grande del país.

La inmigración de dominicanos sigue siendo uno de los factores que estimulan el crecimiento de la población de origen dominicano en los EE.UU. Entre 2010 y 2020, un poco más de 350.000 dominicanos en términos netos emigraron a los EE.UU. De hecho, esta cifra es mayor que la de la década anterior, de 2000 a 2010, cuando la inmigración dominicana neta a EE.UU. ascendió a unas 310.000 personas.

Sin embargo, el aumento de la población dominicana se debe al crecimiento agresivo de la población dominicana nacida en los EE.UU. en los últimos veinte años. Había 250,000 dominicanos nacidos en EE.UU. en el 2000; esta cifra ascendió a 660,000 en el 2010 y a 1,2 millones en el 2020, con saldos netos de 410 personas en la primera década del siglo xxi y de 540,000 en la segunda década del mismo siglo. Los dominicanos nacidos en los EE.UU. representan ahora un poco más de cuatro de cada diez personas de origen dominicano. En Nueva York, donde actualmente reside la mayor cantidad de población dominicana, concentrando un 45% de la población dominicana total del país, dentro de los cinco grupos de mujeres inmigrantes con la tasa más alta en nacimientos, las mujeres dominicanas han tenido la delantera en las últimas dos décadas (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: 5 tazas más alta de natalicio en la ciudad de Nueva York por país de origen de la madre, 2000-2019

Fuente: Resumen de Estadísticas 2000-2020, Departamento de Higiene y Salud Mental de Nueva York.

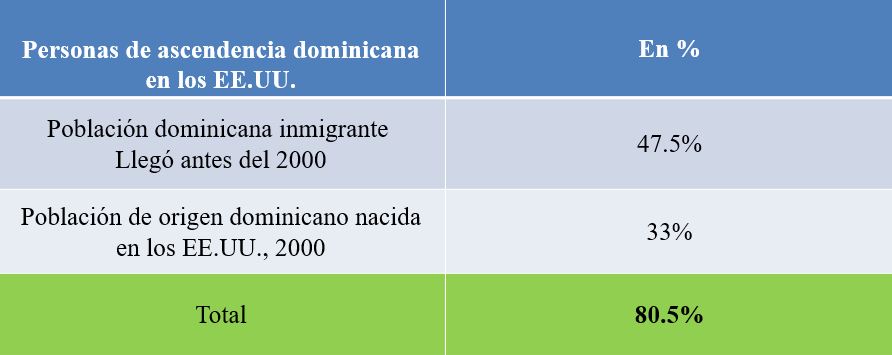

Además del rápido crecimiento de la población nacida en los EE.UU., frente a un aumento más moderado de la población inmigrante, el tiempo de residencia en este país constituye otro factor que impacta en la composición demográfica de la población dominicana, reforzando los vínculos de los dominicanos con el suelo estadounidense. El Cuadro 1 presenta los porcentajes de dominicanos nacidos en los EE.UU. y los de aquellos que emigraron antes del año 2000. La combinación de ambos datos revela que más del 80% de los dominicanos lleva más de veinte años residiendo en los EE.UU., lo que equivale a decir que han vivido allí por más de una generación.

Cuadro 1: Población dominicana inmigrante y nacida en los EE.UU., 2000

Source: 2000 & 2010 Census of Populations, 5% PUMS. American Community Survey 2020.

A estos dos factores, debemos sumar la alta tasa de naturalización entre los dominicanos y el uso del inglés en el hogar. De hecho, el 56% de los dominicanos con estatus de permanencia en los EE.UU. se habían naturalizado como ciudadanos estadounidenses, en comparación con el 53% del total de la población extranjera residente en el país en 2023. Al analizar los datos de naturalización de los dominicanos, se observa que, cuanto más tiempo ha residido una persona inmigrante dominicana en los EE.UU., mayor es la tendencia a naturalizarse. Además, en la actualidad, un 9% de la población dominicana en la ciudad de Nueva York y un 14% en el total de los EE.UU. se comunica exclusivamente en inglés dentro de sus hogares.

Aunque el fenómeno del retorno a la República Dominicana no les compete directamente a las personas de origen dominicano nacidas en los EE.UU, queremos argüir que estas ejercen un peso decisivo tanto en el anclaje de los dominicanos inmigrantes en los EE.UU. como en la decisión de estos de retornar o no de manera definitiva a la República Dominicana. Es importante señalar que, de mantenerse constantes los factores actuales que inciden en el crecimiento de la población dominicana, la población nacida en los EE.UU. sobrepasará pronto a la población inmigrante, trayendo como consecuencia que los lazos que unen de forma permanente a los dominicanos con los EE.UU. se multipliquen.

La pobreza económica y la posibilidad del retorno

Si el retorno definitivo es un reflejo de haber alcanzado las metas de obtener un mejor nivel de vida socioeconómico a través de la emigración, una buena parte de los inmigrantes dominicanos en los EE.UU. están muy distantes de un posible retorno al terruño natal de manera permanente debido a su imposibilidad de poder alcanzar las metas que impulsaron su emigración del país.

En los años 90, cuando se popularizaron términos como “dominicanyork”, “el dominicano ausente”, “el cadenú” y “los países”, que hacían referencia a los emigrados dominicanos en los EE.UU., también comenzó a surgir la figura de los dominicanos que regresaban a su país de origen. Los retornados eran descritos como personas que llegaban “con una maleta cargada de lejanías”, como expresa “Volvió Juanita”, la famosa canción de Milly Quezada, mostrando con orgullo sus mejores atuendos y una notable cantidad de joyas de oro y plata. Sin embargo, una narrativa menos difundida, aunque conocida por todos, revelaba que muchos de estos dominicanos, al retornar, tomaban prestados tanto los atuendos como las alhajas para aparentar que su estancia en “los países” había valido la pena, y que la experiencia de emigrar no había sido un fracaso.

En el 2019, los dominicanos en los Estados Unidos tenían un ingreso familiar anual per cápita de $22,551 (dólares estadounidenses), que representaba el 61% del ingreso per cápita del hogar promedio de los EE.UU., equivalente a 36,990 dólares. Los ingresos comparativamente bajos de los dominicanos se reflejan también en tasas de pobreza relativamente altas. Cerca de uno de cada cinco dominicanos vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza en el 2019. La tasa de pobreza general en los EE.UU. fue de un 12% y entre los hispanos/latinos en general fue del 17%.

Cuadro 1: Ingreso promedio familiar anual per cápita en la ciudad de Nueva York, 2019

|

Grupo Racial/Étnico |

Ingreso promedio familiar per cápita | Taza de pobreza en la ciudad de Nueva York, 2019 |

|

Población dominicana |

$20,414 | 21.8 % |

|

Promedio de Nueva York |

$43,948 | 16.0 % |

|

Población blanca no hispana |

$69,679 | 9.9 % |

|

Población negra no hispana |

$30,448 | 19.4 % |

|

Población asiática no hispana |

$40,786 | 14.4 % |

| Hispano/latino | $25,978 | 21.0 % |

Fuente: American Community Survey pums de 2019, tabulaciones de la autora.

En la ciudad de Nueva York, el ingreso per cápita promedio de los dominicanos está por debajo del promedio en relación con el resto de los dominicanos en el país. El ingreso medio per cápita de los dominicanos neoyorquinos en el 2019 fue de 20,414 dólares (ver Cuadro 2). Tal y como indica el Cuadro 2, los dominicanos tienen el ingreso per cápita más bajo entre los principales grupos étnicos y raciales de la ciudad de Nueva York. Asimismo, en comparación con el promedio de la ciudad de Nueva York, el ingreso dominicano per cápita era menos de la mitad.

Los elevados niveles de pobreza que afectan a una parte considerable de la población dominicana transforman la emigración en una pesadilla en lugar de un sueño optimista. Esta dura realidad lleva a muchos a posponer sus deseos de regresar a su tierra natal y, como es de esperar, el tiempo pasa, mientras continúan enfrentando los desafíos de la vida cotidiana. Ugalde y Langham (1982), en su estudio sobre la emigración dominicana de retorno, corroboran lo anteriormente mencionado. Entre las personas que regresaron, el grupo más pequeño estaba compuesto por aquellos que provenían de los estratos sociales más bajos antes de emigrar. Además, la menor representación de retornados procedía de los EE.UU. (84-85), país al que se dirige el 80% de la emigración dominicana.

Finalmente, la pobreza de la población dominicana se convierte en una barrera significativa que obstaculiza el retorno. Regresar sin haber alcanzado las metas propuestas, o con las manos vacías o apenas medio llenas, puede percibirse como una derrota, una señal de fracaso. Pocas personas, sean dominicanas o de cualquier otra etnia, están dispuestas a admitir públicamente que han fracasado, en especial cuando lo que se busca es precisamente un futuro mejor.

¿Y los que sí regresan al país de origen o punto de partida?

Existe un número de inmigrantes dominicanos que regresan a su pueblo natal o a otro lugar en la República Dominicana una vez que se jubilan. Estos inmigrantes han vislumbrado el retorno como meta final del proceso emigratorio. Estos forman parte de esa población de emigrantes que invierten en bienes raíces pensando en un regreso definitivo una vez alcancen la jubilación. Sin embargo, una vez reubicadas en la República Dominicana, estas personas enfrentan desafíos adicionales en su proceso de reintegración debido a los fuertes vínculos familiares que aún mantienen con aquellos que permanecen en los EE.UU., especialmente con sus descendientes. Como resultado, los viajes de ida y vuelta se vuelven cada vez más frecuentes. En efecto, es mucho más económico y práctico que las personas jubiladas regresen al país norteamericano para visitar a sus familiares cercanos, en lugar de que sean estos quienes viajen al país de origen para visitar a la población jubilada.

El tema del acceso a bienes y servicios también impacta en el posible retorno permanente. Una vez reubicada en la República Dominicana, la población jubilada recibe mensualmente por correo o transferencia bancaria una cantidad monetaria por concepto de jubilación. Sin embargo, lo que no pueden llevarse los dominicanos a su terruño natal es el seguro de cobertura médica que reciben al jubilarse en los EE.UU., el llamado Medicaid. Es decir, para residir en la República Dominicana deben de comprar un seguro de salud que les garantice alguna cobertura médica un tanto similar a la que les ofrece su seguro en los EE.UU., o viajar periódicamente a los EE.UU. para recibir sus recetas médicas y monitorear su estado de salud.[7]

Las evidencias empíricas sugieren que, en lugar de un retorno definitivo, muchas personas jubiladas terminan adoptando un modelo de emigración circular, es decir, realizando un continuo ir y venir entre ambos países, o incluso dando un giro en forma de “U”, regresando nuevamente a los EE.UU. de manera permanente. Ambas alternativas les brindan la oportunidad de mantener los lazos con su familia cercana y acceder a los servicios de salud que necesitan.

A modo de conclusión

Los tres casos de emigración dominicana que hemos analizado corresponden a momentos distintos en la evolución del fenómeno migratorio dominicano. A pesar de compartir ciertos aspectos, cada uno presenta diferencias fundamentales en el proceso emigratorio. Esta diversidad de casos refuerza la idea de que la emigración no es un proceso lineal ni mecánico. La emigración, desde sus inicios, forma una red compleja que involucra no solo a varios países y familias a lo largo del tiempo, sino también una transformación del emigrante, ya sea por su propia voluntad o por circunstancias fuera de su control.

Hay puntos comunes en los tres casos: todos los emigrantes salen de la sociedad dominicana y, en todos los casos, el factor económico juega un papel crucial en su decisión de dejar el país. En efecto, todos fueron impulsados por razones económicas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿comparten todos el deseo de regresar? ¿Qué tan factible es ese deseo de retorno en cada uno de los tres casos? En el caso de De Cota, por ejemplo, el deseo de regresar es claro, pues solicitó permiso para regresar a la tierra donde nació. Su hija, igualmente, comparte esa intención. Rodríguez, por su parte, emigró con un contrato de trabajo, lo que implicaba que su salida tenía un carácter temporal.

El fenómeno del retorno es aún más interesante cuando se examina en el contexto de la emigración dominicana moderna. Existe una narrativa generalizada que asume que los dominicanos en los EE.UU. están allí de manera temporal, con el deseo de regresar a su país de origen. Esta percepción ha estado presente desde los inicios de la emigración masiva. El merengue de Sandy Reyes “Un pie aquí y el otro allá” (1983) refleja ese sentir del dominicano ausente: extrañando su país, a su familia, y lamentando la dureza de la vida en el espacio emigratorio. La letra expresa el deseo de regresar: “Si consigo mi casa, me largo pa’ mi país… ¡Yo soy dominicano, ¡aquí y allá!”. De manera similar, títulos de libros como Between Two Islands: Dominican International Migration (1992) contribuyeron a consolidar la idea de que los dominicanos en los EE.UU. viven con la esperanza de regresar algún día. Por otro lado, los estudios que describen a los dominicanos como transnacionales, que se mueven con naturalidad entre los dos espacios, creando vínculos con los dos de manera simultánea (Levitt 2001; Guarnizo 1994; Duany 2008) también contribuyen a reforzar la imagen del dominicano con un “pie aquí y el otro allá”, o lo que es lo mismo, la idea de una emigración circular en la que las personas van y vienen por múltiples razones.

Sin embargo, esta narrativa tiene matices importantes. A diferencia de De Cota y Rodríguez, la gran mayoría de los dominicanos que emigran a los EE.UU. lo hacen bajo la condición de permanencia. Dado que viajan con el estatus de residentes permanentes, a diferencia de quienes provienen de España o Puerto Rico, la emigración dominicana a los EE.UU. es predominantemente formal, con un número insignificante de personas indocumentadas. Por lo tanto, a pesar de que se habla del retorno, las evidencias demuestran que regresar definitivamente a la República Dominicana resulta cada vez más difícil para los inmigrantes dominicanos.

Además, a diferencia de De Cota y Rodríguez, los inmigrantes dominicanos actuales están profundamente anclados en los EE.UU. por sus fuertes lazos familiares. Sesenta años de emigración ya han generado tres generaciones en los EE.UU. Ni De Cota ni Rodríguez dejaban atrás, en España o en los EE.UU., a sus hijos, padres o madres. Hoy, sin embargo, la situación es diferente. Cada vez más dominicanos nacidos en los EE.UU. superan en número a los nacidos en la República Dominicana, y estos nacidos en los EE.UU. son socializados con la idea de quedarse, no de irse. Cada vez más, los hijos e hijas de inmigrantes dominicanos se esfuerzan por establecerse en la sociedad estadounidense, mientras que los padres, por su parte, si continúan con la esperanza de regresar, dan lugar a dos movimientos paralelos: el deseo de los padres de regresar y el impulso de los hijos de consolidarse en el país que los vio nacer. Los pocos estudios sobre la emigración de retorno sugieren que son solo unos pocos los que realmente regresan (Ugalde y Langham 1982; Portes y Guarnizo 1991).

Como hemos observado, existen barreras estructurales que impactan la posibilidad del retorno permanente de los inmigrantes dominicanos a su tierra natal. Esto es innegable. Sin embargo, los hijos de los inmigrantes dominicanos parecen ser el factor con mayor peso en el arraigo de esta población en los EE.UU. No obstante, queda una pregunta en el aire que podría ser objeto de futuros estudios: ¿Cómo influyen otros factores estructurales en el retorno?

Pensamos, por ejemplo, en la discriminación racial, étnica y xenofóbica en los EE.UU. Estas formas de discriminación poseen una historia extensa que se remonta a la época colonial y persiste incluso después de que los EE.UU. obtuvieron su soberanía política. Los descendientes de personas de origen hispano, al igual que sus progenitores, son categorizados como minorías y tratados como “el otro” (Anzaldúa 2021), “ciudadanos de segunda clase” (Rodríguez 1997) o “forasteros” (Hinojosa-Ojeda, 2012) en el mismo país en el que nacieron. La segunda generación dominicana no escapa a este destino, pues comparte el mismo espacio de desigualdad racial, étnica y extranjera, experimentando de manera directa las consecuencias de esa clasificación, su exclusión de la sociedad estadounidense y la constante lucha, que ya se extiende por generaciones, por reivindicar su derecho a existir y ser reconocidos sin tener que enfrentar, en una conversación casual, preguntas como: “¿De dónde eres?”, “Ah, ¿naciste aquí?”, “¿Y cuándo llegaron tus padres?”. Estas perennes averiguaciones provienen de gente que desconoce o se olvida de una historia que evidencia el asentamiento voluntario de Rodríguez en Nueva York, mucho antes de que llegaran todos los otros y, a diferencia de este, armados con trabucos y decididos a apropiarse tanto del espacio como de las personas que lo habitaban, y de ahí en adelante asignarles la etiqueta de otredad.

Reflexionando sobre el potencial de retorno de la segunda generación de origen mexicano, Barbosa Muñoz y Aguirre Ochoa (2011) plantean la posibilidad de que dicha generación pueda regresar a México en calidad de migrante circular o transgeneracional,[8] debido a los estrechos vínculos familiares y culturales que esta mantiene con el país de origen de sus padres. Esta afirmación puede aplicarse a casos concretos de la emigración dominicana, que demuestran cómo la segunda generación nacida en los EE.UU. ha invertido junto con sus padres o abuelos en la compra de bienes raíces en la República Dominicana. Otro ejemplo interesante es el de Félix Sánchez, ganador de dos medallas de oro olímpicas, quien nació y creció en los EE.UU. Sin embargo, Sánchez le dio a la República Dominicana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, representando al país de sus padres. Esta decisión de competir por la República Dominicana en lugar de por los EE.UU. le acarreó duras críticas, incluso le tildaron de poco inteligente, ya que Sánchez perdió una cuantiosa suma de dinero en comerciales y actividades públicas al no representar al poderoso país donde había nacido. Sin embargo, Sánchez hizo caso omiso a esas críticas y continuó representando a la República Dominicana, en los demás torneos, convirtiéndose en un símbolo nacional dominicano. No exageramos cuando decimos que la República Dominicana entera, desde el Congreso hasta la gente en las calles, se paralizó durante los minutos que duró la carrera de Sánchez cuando representó al país por primera vez, y luego celebrando la victoria que le otorgó su primera medalla de oro olímpica a la nación dominicana.

Si la segunda generación puede retornar de varias formas, como lo sugieren Barbosa Muñoz y Aguirre Ochoa, ¿podría también esta segunda generación dominicana regresar impulsada por las barreras estructurales que ocasionan su exclusión de la sociedad que los vio nacer?